Idolatrie maximale

Règles du forum

Le dialogue interreligieux est une forme organisée de dialogue entre des religions ou spiritualités différentes. Ultérieurement, la religion a considéré l'autre comme n'étant pas la vérité révélée. C'est ainsi que les premiers contacts entre l'islam et le christianisme furent souvent difficiles, et donnèrent lieu à des guerres impitoyables comme les croisades.

Le dialogue interreligieux est une forme organisée de dialogue entre des religions ou spiritualités différentes. Ultérieurement, la religion a considéré l'autre comme n'étant pas la vérité révélée. C'est ainsi que les premiers contacts entre l'islam et le christianisme furent souvent difficiles, et donnèrent lieu à des guerres impitoyables comme les croisades.

- Etoiles Célestes

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 11256

- Enregistré le : 02 oct.14, 08:33

Re: Idolatrie maximale

Ecrit le 25 sept.16, 18:52Et oui petit scarabée...

Allah envoie des diables pour nous égarer à vie, empêchant ainsi toute possibilité de repentir (19.83).

L'Eternel envoie son fils pour nous guider et nous offrir le salut par la repentance (Jean 3:16).

Matthieu 7:15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.

L'Eternel envoie son fils pour nous guider et nous offrir le salut par la repentance (Jean 3:16).

Matthieu 7:15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.

Re: Idolatrie maximale

Ecrit le 25 sept.16, 21:49c'est une belle affaire commerciale , mais aux vues de cette idolâtrie , tant qua fait : installer un gros phallus du coté opposé pour les femmes , et augmenter le taux de remplissage des réservations d'hôtels ……………...

Re: Idolatrie maximale

Ecrit le 25 sept.16, 21:59jipe a écrit :c'est une belle affaire commerciale , mais aux vues de cette idolâtrie , tant qua fait : installer un gros phallus du coté opposé pour les femmes , et augmenter le taux de remplissage des réservations d'hôtels ……………...

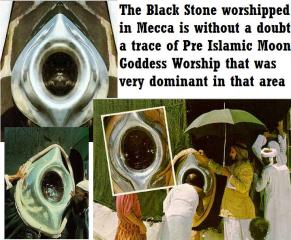

Les musulmanes stériles se frottent sur la pierre noire qui ressemble à une vulve pour devenir fécondes, je doute que leur mari les laisserait se frotter sur un phallus.

Le premier forum tunisien qui a inspiré les forums de religion Recherche "les religions font peu de bien et beaucoup de mal" Voltaire

Re: Idolatrie maximale

Ecrit le 25 sept.16, 22:13les femmes ont des revendications légitime face à leurs maris :

impuissants , petites B…..e , peine à jou.. . etc

non ?

Re: Idolatrie maximale

Ecrit le 03 oct.16, 06:41

Le premier forum tunisien qui a inspiré les forums de religion Recherche "les religions font peu de bien et beaucoup de mal" Voltaire

Re: Idolatrie maximale

Ecrit le 06 déc.16, 22:58Origines de l’islam : ses racines païennes matriarcales – les 3 déesses de la Kaaba

Aujourd’hui encore, les fouilles archéologiques sont quasi-interdites en Arabie Saoudite, à croire que cela en dérangerait certains.

Source : Dr.Jawad Ali dans son livre «L’histoire des arabes avant l’Islam» partie 5,page 223

L’arrivée du patriarcat en Arabie

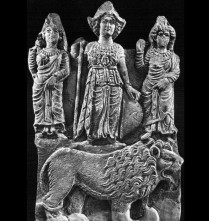

Le patriarcat s’est installé progressivement par la guerre à partir du IVème millénaire avant JESUS-Christ, et semble commencer à Sumer en Mésopotamie. Les anciennes déesses-mères ont été conquises, assimilées, puis remplacées, par les nouveaux dieux-pères (Olympiens, Aesirs nordiques…). Il en est de même avec les divinités matriarcales arabes (Allat, Uzza, Manat), désormais dominées par les nouveaux dieux conquérants venus de Babylone (Hu-Baal).

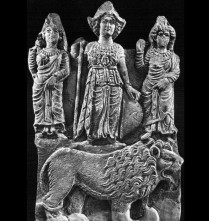

Paganisme matriarcal : les 3 déesses-mères de l’Arabie pré-islamique, Al-Uzza, Allat et Manat

L’évolution des différents types de mariages arabes pré-islamiques témoigne de la patriarcalisation progressive de la péninsule arabique. L’islam n’en est que la dernière étape.[/center]

Matriarcat bédouin : statut élevé et liberté sexuelle de la femme arabe avant l’islam

Le croissant lunaire, symbole de la déesse primordiale

L’étoile et le croissant, aujourd’hui vus comme des symboles de l’Islam, ont longtemps été utilisés en Asie Mineure et par certains peuples turcs, avant l’arrivée de l’Islam.

L’origine du croissant et de l’étoile comme symboles date des temps de Babylone et de l’Égypte ancienne. Il a été suggéré que les tribus turques, durant leurs migrations d’Asie centrale vers la Turquie aux alentours de 800 après JC, ont adopté ce symbole des tribus et états locaux dans la zone du Moyen-Orient actuel, qui a adopté à son tour ces symboles. On retrouve aussi trace de ce symbole dans les cultes pré-islamiques du proche-orient aux côtés d’autres symboles et rituels païens adoptés par l’islam. Il est à noter que le symbole lunaire accompagné de l’étoile a également été adopté par d’autres divinités, pour Artémis chez les Grecs, Diane chez les Romains. L’adoption des rites païens au sein de l’église catholique romaine explique aussi le rapport étroit entre la lune et la Marie virginale. Le croissant de lune est en rapport avec les cycles menstruels, symbole du pouvoir de procréation des femmes.

Drapeau de guerre Ottoman (1453-1798), orné de Zulfikar, le sabre trouvé par Mahomet

L’origine du drapeau est sujette à de nombreuses légendes en Turquie, et certaines contredisent l’histoire du drapeau ottoman. Parmi les légendes les plus répandues, on trouve :[/center]

La Mecque était le sanctuaire pré-islamique le plus important de toute la péninsule arabique. A l’origine, la ville n’était pas au centre de la religion musulmane, les croyants se tournant vers Jérusalem. La direction de la prière (la kiblah) répond à des règles très strictes énoncées par Mohammed dans le Coran. Au début, la kiblah correspond à la direction de Jérusalem (s.2, v.36), pour satisfaire les convertis d’origine juive ou chrétienne. Puis, afin d’asseoir définitivement son autorité tout en contentant la masse des nouveaux fidèles d’origine païenne, la kiblah se tourne vers la Mecque, haut lieu millénaire païen. La vénération de la pierre fut une occasion pour Mohammed de ramener vers lui les païens.

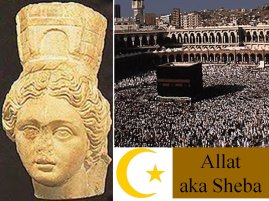

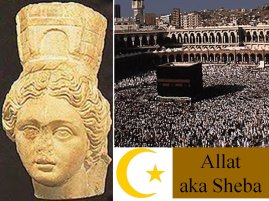

Les 3 déesses de La Mecque

A la Mecque (مكة), avant l’Islam, la tribu des Quraïch (قريش) adoraient une triade de trois divinités féminines, il s’agit d’Allat (اللآت), al-‘Uzza (العُزة) et Manat (مناة), ils citaient leurs noms au cours de leurs tournées (الطواف) autour du Ka’ba (الكعبة). Selon Ibn al-Kalbi, les Quraysh avaient coutume de faire le tour de la Ka’aba en disant : »Au nom d’Allat, d’ʿUzza, et de Manat la troisième idole. Elles sont réellement les »al-gharānīq » (femmes de condition supérieure ) Dont il faut demander l’intercession. » Comme aujourd’hui, les pèlerins se rasaient la tête.

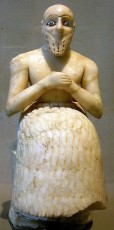

Hubal, le nouveau dieu-père des déesses

[/center]

[/center]

[center]Alors que pour les Nabatéens (Pétra en Jordanie), Allat était la mère de tous les dieux, pour les autres Arabes, Allat, al-‘Uzza et Manat étaient les filles d’Allah (الله جل جلاله), et étaient les intermédiaires entre Dieu et les hommes pour obtenir ses bénédictions. Allah (le-dieu) est le titre du dieu lunaire Sîn-Hubal (Baal), pièce rapportée tardivement de Mésopotamie dans le panthéon arabe, qu’il domina par la suite à La Mecque. De ce dieu, très peu de temples, de représentations, et de traces écrites nous sont parvenues jusqu’à aujourd’hui. Le terme Allah est antérieur à l’islam puisque le père de Mahomet s’appelle lui-même Abd’Allah, c’est à dire, »le serviteur du dieu ».

La Kaaba, temple de la déesse Allat

Ka’aba signifierait cube en arabe, mais la Ka’aba elle-même serait l’ancienne « Kaabou », du mot grec qui signifie ‘jeune fille’, et désigne la déesse Astarté, c’est-à-dire Aphrodite dans la mythologie grecque qui correspond à la Vénus Romaine et l’al-‘Uzza (العزى) des Arabes considérée comme la déesse de la fertilité. Les anciens chroniqueurs rapportent qu’avant l’avènement de l’islam (jahilya, l’ère de l’ignorance), il y avait 24 ka’bas dans la péninsule arabique, mais celle de La Mecque était vénérée par toutes les tribus. Selon des recherches saoudiennes, il existait dans la région de nombreuses Ka’bas (tawaghit) consacrées chacune à une divinité, auxquelles les fidèles se rendaient certains jours déterminés pour procéder à des rites comprenant entre autres une déambulation circulaire et des sacrifices. Les plus importants semblent avoir été les ka’abas des déesses Allat à Taif, d’Uzza à Nakhlah et de Manat près de Qudayd.

Les prêtresses d’Allat

Elle fut célébrée par sept prêtresses nues qui gravitaient sept fois autour de cette pierre, une fois pour chaque planète (soleil / lune / mars / mercure/ vénus/ Jupiter / saturne). A ce jour, les hommes qui gardent la Kaaba sont encore appelés »fils de l’Ancienne Femme », »fils de Saba », en arabe »Beni Shaybah ». La déesse Allat avait un surnom, ou un titre supplémentaire, Saba prononcé Shaybah, signifiant sage-femme, ou, « Celle de l’ancienne sagesse ». Avant l’Islam, les gardiens du Sanctuaire étaient des prêtresses appelées »Bathi-Sheba », »filles de l’Ancienne Sage Femme ». Bethsabée, »fille de Saba » signifie, ‘‘prêtresse de la maison de Saba ». Les musulmans ont gardé ce sanctuaire cubique, et marchent encore autour, tout comme on le faisait à l’époque où on vénérait la Déesse.

Le culte des pierres

Vénérer une pierre est typiquement païen. On appelle ces pierres divines béthyle (de l’hébreu béthel »pierre sacrée »), et est une pratique polythéiste classique de l’antiquité. La pierre de la Kaaba n’échappe pas à cette règle. Cette pierre faisait en effet l’objet de vénération pré-islamique. Le culte pré-islamique des pierres peut être rapproché à des cultes lithiques des bétyles qui furent répandus dans tout le Proche Orient dès la plus haute antiquité. En effet ce culte rendu à une pierre n’est pas isolé dans l’Antiquité : on peut citer la pierre noire d’Émèse dont Héliogabale fut le grand-prêtre avant de devenir empereur romain, la pierre noire de Dusares à Petra, et c’est sous la forme d’un bétyle qu’en 204 avant J-C que Cybèle, la déesse-mère phrygienne de Pessinonte, fait son entrée à Rome. Dans de nombreuses cités orientales, des pierres sacrées sont l’objet de la vénération des fidèles, telles l’Artémis de Sardes ou l’Astarté de Paphos. En Arabie ce n’était pas une exception car le culte des pierres était omniprésent dans la société pré-islamiques. Par exemple la « pierre rouge » était la divinité de la ville arabe au sud de Ghaiman, ou la « pierre blanche » dans la Kaaba d’al-Abalat (près de la ville de Tabala, au sud de La Mecque).

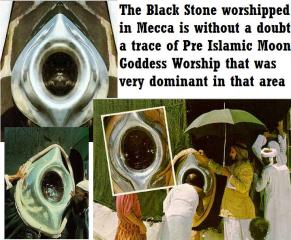

La pierre noire, vulve d’Allat ?

Beaucoup d’occidentaux, surtout des sages-femmes, ont observé que l’écrin de la pierre noire, à l’angle de la Kaaba, a une forme de vulve, avec une tête de bébé qui en sort. Le mot Hajj (pèlerinage islamique à La Mecque) est dérivé de «Hack» qui veut dire friction en langue Arabe car il y avait un rituel païen dans lequel les femmes frictionnaient leur partie génitale sur la pierre noire espérant ainsi augmenter leur fertilité.(Dr.Jawad Ali dans son livre «L’histoire des arabes avant l’Islam» partie 5,page 223). Elle enduisaient la pierre avec le sang des menstrues et tournaient nues tout autour.

Une survivance de culte phallique à La Mecque ?

[img(302px,237px)]https://matricien.files.wordpress.com/2 ... =302&h=237[/img]La Lapidation de Satan (arabe : رمي الجمرات, Ramy al-Jamarat signifiant « lancer [de pierre] sur les cibles [piliers] ») est une cérémonie pratiquée par les musulmans lors de leur pèlerinage ( Hajj ), au cours de laquelle ils jettent des pierres, qu’ils auront collectées durant une phase antérieure du pèlerinage, sur trois rochers qui symbolisent le diable.

Des pèlerins de Shiva ?

Lingams et yonis sur les ghâts, à Varanasi.

Ce rite s’effectue le 3e jour du pèlerinage à Mina en Arabie saoudite, à 5 km à l’est de La Mecque. Les trois piliers de pierre (un petit, un moyen et un grand) furent remplacés par les autorités saoudiennes en 2006 par trois murs de pierre, pour prévenir les accidents. Si l’écrin de la Pierre Noire de la Kaaba fait irrémédiablement penser à un vagin, les 3 piliers semblent représenter des phallus, ce qui confirmerait que La Mecque ait été un sanctuaire païen dédié à des cultes de fertilité. Sur la photo ci-dessus, le pilier phallique est entouré d’un muret circulaire, qui pourrait indiquer un vestige de culte de Shiva, ce qui semble confirmé par la tenue des pèlerins, vêtus de blancs et rasés comme des brahmanes hindouistes.[img(638px,479px)]https://i2.wp.com/vasi.net/uploads/podbor/x1026/38.jpg[/img]Pèlerins musulmans ou brahmanes shivaïtes ?

La main de Fatma

« Fatemeh (en persan) ou Fatima est qualifiée de « Maîtresse des femmes du monde » dans le chiisme iranien, et son nom de « resplendissante » est un attribut de déesse, ou plus matériellement le Vénus. Ce que dit Frédéric, on le dit depuis toujours, mais on feint, on fait semblant de l’oublier.Quand les Wahhabites ont pris la Mecque déjà en 1820 (je dis de mémoire) ils ont saccagé la ville, effacé les traces anciennes et ils continuent. On fait du faux avec du vrai brisé, morcelé. » – Pierre Dortiguier

Ramadan, la grossesse d’Allat ?

Le calendrier musulman ou calendrier hégirien (hijri) est un calendrier lunaire, basé sur une année de 12 mois lunaires de 29 à 30 jours chacun (pour être précis : 29,53059 jours solaires). Une année hégirienne est donc plus courte qu’une année grégorienne d’environ onze jours. Les païens ont souvent fait le rapprochement entre les cycles lunaires et les cycles menstruels féminins, de durée similaire.

Ramadan également orthographié ramadhan ou ramazan, (arabe : رَمَضَان ou Ramaḍān) est le neuvième mois du calendrier musulman. Au cours de ce mois, les musulmans adultes ne mangent pas, ne boivent pas, et n’entretiennent pas de relations sexuelles tant que la lune n’est pas visible. Le début du mois est basé sur l’observation du premier croissant visible après la nouvelle lune.[/center]

[center]Est-il possible que le 9ème mois de Ramadan corresponde au 9ème mois de la grossesse de la déesse-mère Allat ? La fête de fin du Ramadan célébrerait alors l’accouchement de la déesse. Pendant le jeûne, il ne serait alors possible de manger et copuler qu’en présence de la lune, c’est-à-dire d’Allat.

Le soufisme un culte matriarcal pré-islamique ?

Selon certains auteurs, les soufis auraient essayé de maintenir le culte de Fatima (prénom de la déesse Allat), mais ils auraient été forcés de le cacher derrière des mots codés, depuis que le soufisme fait partie de l’Islam. En effet, vénérer le féminin sacré est passible de peine de mort, aujourd’hui encore dans les pays islamiques.

Lire L’affaire Salman Rushdie : les 3 déesses-mères pré-islamiques du Coran (Versets Sataniques)[/h4]

Les racines juives de l’islam

Les usages islamiques (viande sacrifiée halal, interdit du porc, circoncision, voile, lapidation, tabou des menstrues…) sont totalement incompatibles avec une société arabe païenne semi-matriarcale adorant des déesses-mères, et sont donc d’origine judaïques.

Aujourd’hui encore, les fouilles archéologiques sont quasi-interdites en Arabie Saoudite, à croire que cela en dérangerait certains.

Source : Dr.Jawad Ali dans son livre «L’histoire des arabes avant l’Islam» partie 5,page 223

L’arrivée du patriarcat en Arabie

Le patriarcat s’est installé progressivement par la guerre à partir du IVème millénaire avant JESUS-Christ, et semble commencer à Sumer en Mésopotamie. Les anciennes déesses-mères ont été conquises, assimilées, puis remplacées, par les nouveaux dieux-pères (Olympiens, Aesirs nordiques…). Il en est de même avec les divinités matriarcales arabes (Allat, Uzza, Manat), désormais dominées par les nouveaux dieux conquérants venus de Babylone (Hu-Baal).

Paganisme matriarcal : les 3 déesses-mères de l’Arabie pré-islamique, Al-Uzza, Allat et Manat

L’évolution des différents types de mariages arabes pré-islamiques témoigne de la patriarcalisation progressive de la péninsule arabique. L’islam n’en est que la dernière étape.[/center]

Matriarcat bédouin : statut élevé et liberté sexuelle de la femme arabe avant l’islam

Le croissant lunaire, symbole de la déesse primordiale

L’étoile et le croissant, aujourd’hui vus comme des symboles de l’Islam, ont longtemps été utilisés en Asie Mineure et par certains peuples turcs, avant l’arrivée de l’Islam.

L’origine du croissant et de l’étoile comme symboles date des temps de Babylone et de l’Égypte ancienne. Il a été suggéré que les tribus turques, durant leurs migrations d’Asie centrale vers la Turquie aux alentours de 800 après JC, ont adopté ce symbole des tribus et états locaux dans la zone du Moyen-Orient actuel, qui a adopté à son tour ces symboles. On retrouve aussi trace de ce symbole dans les cultes pré-islamiques du proche-orient aux côtés d’autres symboles et rituels païens adoptés par l’islam. Il est à noter que le symbole lunaire accompagné de l’étoile a également été adopté par d’autres divinités, pour Artémis chez les Grecs, Diane chez les Romains. L’adoption des rites païens au sein de l’église catholique romaine explique aussi le rapport étroit entre la lune et la Marie virginale. Le croissant de lune est en rapport avec les cycles menstruels, symbole du pouvoir de procréation des femmes.

Drapeau de guerre Ottoman (1453-1798), orné de Zulfikar, le sabre trouvé par Mahomet

L’origine du drapeau est sujette à de nombreuses légendes en Turquie, et certaines contredisent l’histoire du drapeau ottoman. Parmi les légendes les plus répandues, on trouve :[/center]

- Le croissant de lune et l’étoile étaient des symboles saints pour les tribus turques pré-islamiques, tandis que le rouge est la couleur cardinale pour le sud.

- Le rêve du premier empereur ottoman dans lequel un croissant et une étoile apparaissaient sur sa poitrine, présageant de la future prise de Constantinople par sa dynastie.

- Un croissant et une étoile sont apparus à Mehmed II la nuit de la chute de Constantinople en 1453.

- Une autre théorie date de l’empire byzantin, mettant en lumière le fait que le croissant et l’étoile ont été utilisés comme symboles de Byzance durant des siècles. Lorsque des Ottomans prirent Constantinople, ils adoptèrent ces symboles pour l’Empire Ottoman (la lune représente la déesse grecque Artémis, et les étoiles la Vierge Marie). L’étoile et le croissant de lune étaient cependant symboles de la déesse égyptienne Isis plus tôt.

La Mecque était le sanctuaire pré-islamique le plus important de toute la péninsule arabique. A l’origine, la ville n’était pas au centre de la religion musulmane, les croyants se tournant vers Jérusalem. La direction de la prière (la kiblah) répond à des règles très strictes énoncées par Mohammed dans le Coran. Au début, la kiblah correspond à la direction de Jérusalem (s.2, v.36), pour satisfaire les convertis d’origine juive ou chrétienne. Puis, afin d’asseoir définitivement son autorité tout en contentant la masse des nouveaux fidèles d’origine païenne, la kiblah se tourne vers la Mecque, haut lieu millénaire païen. La vénération de la pierre fut une occasion pour Mohammed de ramener vers lui les païens.

Les 3 déesses de La Mecque

A la Mecque (مكة), avant l’Islam, la tribu des Quraïch (قريش) adoraient une triade de trois divinités féminines, il s’agit d’Allat (اللآت), al-‘Uzza (العُزة) et Manat (مناة), ils citaient leurs noms au cours de leurs tournées (الطواف) autour du Ka’ba (الكعبة). Selon Ibn al-Kalbi, les Quraysh avaient coutume de faire le tour de la Ka’aba en disant : »Au nom d’Allat, d’ʿUzza, et de Manat la troisième idole. Elles sont réellement les »al-gharānīq » (femmes de condition supérieure ) Dont il faut demander l’intercession. » Comme aujourd’hui, les pèlerins se rasaient la tête.

Hubal, le nouveau dieu-père des déesses

[/center]

[/center][center]Alors que pour les Nabatéens (Pétra en Jordanie), Allat était la mère de tous les dieux, pour les autres Arabes, Allat, al-‘Uzza et Manat étaient les filles d’Allah (الله جل جلاله), et étaient les intermédiaires entre Dieu et les hommes pour obtenir ses bénédictions. Allah (le-dieu) est le titre du dieu lunaire Sîn-Hubal (Baal), pièce rapportée tardivement de Mésopotamie dans le panthéon arabe, qu’il domina par la suite à La Mecque. De ce dieu, très peu de temples, de représentations, et de traces écrites nous sont parvenues jusqu’à aujourd’hui. Le terme Allah est antérieur à l’islam puisque le père de Mahomet s’appelle lui-même Abd’Allah, c’est à dire, »le serviteur du dieu ».

La Kaaba, temple de la déesse Allat

Ka’aba signifierait cube en arabe, mais la Ka’aba elle-même serait l’ancienne « Kaabou », du mot grec qui signifie ‘jeune fille’, et désigne la déesse Astarté, c’est-à-dire Aphrodite dans la mythologie grecque qui correspond à la Vénus Romaine et l’al-‘Uzza (العزى) des Arabes considérée comme la déesse de la fertilité. Les anciens chroniqueurs rapportent qu’avant l’avènement de l’islam (jahilya, l’ère de l’ignorance), il y avait 24 ka’bas dans la péninsule arabique, mais celle de La Mecque était vénérée par toutes les tribus. Selon des recherches saoudiennes, il existait dans la région de nombreuses Ka’bas (tawaghit) consacrées chacune à une divinité, auxquelles les fidèles se rendaient certains jours déterminés pour procéder à des rites comprenant entre autres une déambulation circulaire et des sacrifices. Les plus importants semblent avoir été les ka’abas des déesses Allat à Taif, d’Uzza à Nakhlah et de Manat près de Qudayd.

Les prêtresses d’Allat

Elle fut célébrée par sept prêtresses nues qui gravitaient sept fois autour de cette pierre, une fois pour chaque planète (soleil / lune / mars / mercure/ vénus/ Jupiter / saturne). A ce jour, les hommes qui gardent la Kaaba sont encore appelés »fils de l’Ancienne Femme », »fils de Saba », en arabe »Beni Shaybah ». La déesse Allat avait un surnom, ou un titre supplémentaire, Saba prononcé Shaybah, signifiant sage-femme, ou, « Celle de l’ancienne sagesse ». Avant l’Islam, les gardiens du Sanctuaire étaient des prêtresses appelées »Bathi-Sheba », »filles de l’Ancienne Sage Femme ». Bethsabée, »fille de Saba » signifie, ‘‘prêtresse de la maison de Saba ». Les musulmans ont gardé ce sanctuaire cubique, et marchent encore autour, tout comme on le faisait à l’époque où on vénérait la Déesse.

Le culte des pierres

Vénérer une pierre est typiquement païen. On appelle ces pierres divines béthyle (de l’hébreu béthel »pierre sacrée »), et est une pratique polythéiste classique de l’antiquité. La pierre de la Kaaba n’échappe pas à cette règle. Cette pierre faisait en effet l’objet de vénération pré-islamique. Le culte pré-islamique des pierres peut être rapproché à des cultes lithiques des bétyles qui furent répandus dans tout le Proche Orient dès la plus haute antiquité. En effet ce culte rendu à une pierre n’est pas isolé dans l’Antiquité : on peut citer la pierre noire d’Émèse dont Héliogabale fut le grand-prêtre avant de devenir empereur romain, la pierre noire de Dusares à Petra, et c’est sous la forme d’un bétyle qu’en 204 avant J-C que Cybèle, la déesse-mère phrygienne de Pessinonte, fait son entrée à Rome. Dans de nombreuses cités orientales, des pierres sacrées sont l’objet de la vénération des fidèles, telles l’Artémis de Sardes ou l’Astarté de Paphos. En Arabie ce n’était pas une exception car le culte des pierres était omniprésent dans la société pré-islamiques. Par exemple la « pierre rouge » était la divinité de la ville arabe au sud de Ghaiman, ou la « pierre blanche » dans la Kaaba d’al-Abalat (près de la ville de Tabala, au sud de La Mecque).

La pierre noire, vulve d’Allat ?

Beaucoup d’occidentaux, surtout des sages-femmes, ont observé que l’écrin de la pierre noire, à l’angle de la Kaaba, a une forme de vulve, avec une tête de bébé qui en sort. Le mot Hajj (pèlerinage islamique à La Mecque) est dérivé de «Hack» qui veut dire friction en langue Arabe car il y avait un rituel païen dans lequel les femmes frictionnaient leur partie génitale sur la pierre noire espérant ainsi augmenter leur fertilité.(Dr.Jawad Ali dans son livre «L’histoire des arabes avant l’Islam» partie 5,page 223). Elle enduisaient la pierre avec le sang des menstrues et tournaient nues tout autour.

Une survivance de culte phallique à La Mecque ?

[img(302px,237px)]https://matricien.files.wordpress.com/2 ... =302&h=237[/img]La Lapidation de Satan (arabe : رمي الجمرات, Ramy al-Jamarat signifiant « lancer [de pierre] sur les cibles [piliers] ») est une cérémonie pratiquée par les musulmans lors de leur pèlerinage ( Hajj ), au cours de laquelle ils jettent des pierres, qu’ils auront collectées durant une phase antérieure du pèlerinage, sur trois rochers qui symbolisent le diable.

Des pèlerins de Shiva ?

Lingams et yonis sur les ghâts, à Varanasi.

Ce rite s’effectue le 3e jour du pèlerinage à Mina en Arabie saoudite, à 5 km à l’est de La Mecque. Les trois piliers de pierre (un petit, un moyen et un grand) furent remplacés par les autorités saoudiennes en 2006 par trois murs de pierre, pour prévenir les accidents. Si l’écrin de la Pierre Noire de la Kaaba fait irrémédiablement penser à un vagin, les 3 piliers semblent représenter des phallus, ce qui confirmerait que La Mecque ait été un sanctuaire païen dédié à des cultes de fertilité. Sur la photo ci-dessus, le pilier phallique est entouré d’un muret circulaire, qui pourrait indiquer un vestige de culte de Shiva, ce qui semble confirmé par la tenue des pèlerins, vêtus de blancs et rasés comme des brahmanes hindouistes.[img(638px,479px)]https://i2.wp.com/vasi.net/uploads/podbor/x1026/38.jpg[/img]Pèlerins musulmans ou brahmanes shivaïtes ?

La main de Fatma

« Fatemeh (en persan) ou Fatima est qualifiée de « Maîtresse des femmes du monde » dans le chiisme iranien, et son nom de « resplendissante » est un attribut de déesse, ou plus matériellement le Vénus. Ce que dit Frédéric, on le dit depuis toujours, mais on feint, on fait semblant de l’oublier.Quand les Wahhabites ont pris la Mecque déjà en 1820 (je dis de mémoire) ils ont saccagé la ville, effacé les traces anciennes et ils continuent. On fait du faux avec du vrai brisé, morcelé. » – Pierre Dortiguier

Ramadan, la grossesse d’Allat ?

Le calendrier musulman ou calendrier hégirien (hijri) est un calendrier lunaire, basé sur une année de 12 mois lunaires de 29 à 30 jours chacun (pour être précis : 29,53059 jours solaires). Une année hégirienne est donc plus courte qu’une année grégorienne d’environ onze jours. Les païens ont souvent fait le rapprochement entre les cycles lunaires et les cycles menstruels féminins, de durée similaire.

Ramadan également orthographié ramadhan ou ramazan, (arabe : رَمَضَان ou Ramaḍān) est le neuvième mois du calendrier musulman. Au cours de ce mois, les musulmans adultes ne mangent pas, ne boivent pas, et n’entretiennent pas de relations sexuelles tant que la lune n’est pas visible. Le début du mois est basé sur l’observation du premier croissant visible après la nouvelle lune.[/center]

[center]Est-il possible que le 9ème mois de Ramadan corresponde au 9ème mois de la grossesse de la déesse-mère Allat ? La fête de fin du Ramadan célébrerait alors l’accouchement de la déesse. Pendant le jeûne, il ne serait alors possible de manger et copuler qu’en présence de la lune, c’est-à-dire d’Allat.

Le soufisme un culte matriarcal pré-islamique ?

Selon certains auteurs, les soufis auraient essayé de maintenir le culte de Fatima (prénom de la déesse Allat), mais ils auraient été forcés de le cacher derrière des mots codés, depuis que le soufisme fait partie de l’Islam. En effet, vénérer le féminin sacré est passible de peine de mort, aujourd’hui encore dans les pays islamiques.

Lire L’affaire Salman Rushdie : les 3 déesses-mères pré-islamiques du Coran (Versets Sataniques)[/h4]

Les racines juives de l’islam

Les usages islamiques (viande sacrifiée halal, interdit du porc, circoncision, voile, lapidation, tabou des menstrues…) sont totalement incompatibles avec une société arabe païenne semi-matriarcale adorant des déesses-mères, et sont donc d’origine judaïques.

Le premier forum tunisien qui a inspiré les forums de religion Recherche "les religions font peu de bien et beaucoup de mal" Voltaire

Re: Idolatrie maximale

Ecrit le 19 déc.16, 03:27La première dissidence chrétienne et les origines de l'islam

par J. Habib Allah

Le premier siècle

C'est à peine une vingtaine d'années après la disparition de Jésus(1) qu'eurent lieu les premières dissensions sérieuses dans la communauté. Les disciples qu'il avait recrutés de son vivant, et en particulier les apôtres auxquels il avait confié la proclamation de son message, étaient tous d'origine juive, et le groupe que constituaient ses adhérents n'avait pas rompu ses attaches avec le judaïsme. Ainsi, le livre des Actes des Apôtres nous montre à plusieurs reprises les premiers chrétiens - qui portaient alors le nom de nazaréens - fréquenter le temple de Jérusalem(2) et les synagogues(3). Les nazaréens pouvaient passer pour n'être qu'une secte juive de plus, comme l'étaient depuis longtemps les pharisiens, sadducéens et autres esséniens. Juifs de naissance dans leur immense majorité, ils continuaient à pratiquer la Torah, législation ancestrale que l'on disait remonter à Moïse. Circoncision, interdits alimentaires, sabbats faisaient partie du patrimoine des nazaréens et des autres juifs. Tout ce qui distinguait le nouveau mouvement, c'était sa croyance que le Messie était déjà venu et que, temporairement occulté, il allait revenir en gloire à la fin des temps. La croissance exponentielle du groupement nazaréen provoquait, il est vrai, des jalousies et des tensions avec les groupes plus anciens du judaïsme(4), mais jamais l'appartenance des nazaréens au peuple d'Israël ne fut remise en cause.

Jusqu'à l'arrivée d'un fauteur de troubles nommé Paul. Ce juif de la diaspora anatolienne(5), pharisien et spécialiste de la Torah, qu'il avait étudiée sous la direction de Hillel, le plus grand maître de son temps, avait d'abord réagi avec fanatisme à l'apparition de la nouvelle secte, dont il s'était mis à pourchasser les membres. Alors qu'il était en chemin pour Damas, où il voulait extirper l'hérésie qui prenait pied parmi la communauté juive de l'endroit, une vision soudaine l'avait jeté à bas de son cheval et, de persécuteur des nazaréens, il devint nazaréen lui-même(6). Avec autant de conviction qu'il en avait mis à persécuter les adeptes de Jésus, il commença à prêcher la nouvelle " voie " dans les synagogues. L'affaire fit grand bruit et les choses se gâtèrent quand Paul se mit à convertir des Grecs et des Romains, organisant des communautés en Syrie, puis en Anatolie et en Grèce. Si les dirigeants de la communauté de Jérusalem voyaient le nouveau venu avec un mélange de sympathie et de scepticisme, certains nazaréens qui auparavant avaient été des Pharisiens stricts commencèrent à s'inquiéter sérieusement quand on apprit que Paul, non content de constituer des communautés composées principalement d'anciens païens, ne leur demandait rien d'autre que la conversion intérieure et le baptême. Les opposants à Paul estimaient que la conversion au Messie étant une conversion à une forme de judaïsme, il fallait exiger la circoncision et l'observation intégrale de la Torah. Le conflit finit pas éclater au grand jour, lorsque des nazaréens d'origine pharisienne, de passage à Antioche, s'avisèrent de soulever la question d'une manière plutôt polémique, ce qui amena les uns et les autres à en référer aux dirigeants de Jérusalem(7). Ceux-ci n'étaient autres que Jacques, le frère de Jésus, entouré des apôtres, au premier rang desquels figuraient Pierre et Jean(8).

C'est donc en l'an 49 qu'eut lieu ce qu'on appela depuis le "concile de Jérusalem", dont le récit figure au quinzième chapitre du livre des Actes des Apôtres. Bien entendu, ce récit peut être partisan, puisqu'il figure dans un livre rédigé par l'évangéliste Luc, un proche de Paul. Il est donc légitime de se demander si Luc n'a pas tendance à atténuer la véhémence des débats, qui ont peut-être été plus passionnés que ce qu'il nous en dit. Quoi qu'il en soit, si l'on en croit Luc, la réunion se termina par une belle unanimité, puisque Jacques, Pierre et les autres apôtres proposèrent un modus vivendi dont la teneur est à peu près la suivante : Paul garderait toute liberté d'évangéliser les non juifs sans leur demander la circoncision et les autres observances de la Torah, et organiserait "l'Eglise des Nations". Pendant ce temps ; Jacques présiderait aux destinées d'un autre groupe, celui des nazaréens d'origine juive, qui continuerait à pratiquer la Torah pour marquer son lien avec le judaïsme palestinien ambiant. Les deux groupes étaient invités à la tolérance et à la compréhension mutuelle(9). En particulier, les nazaréens considéraient le groupe de Pierre et Paul comme des frères à part entière, adorant le même Dieu et sauvés par le même Messie, et s'ils continuaient à pratiquer la Torah de façon stricte, cela procéderait de leur héritage culturel et religieux, mais ne devait pas être imposé aux autres comme condition de salut. Pendant ce temps, les nouvelles communautés formées par les Grecs continueraient leur expansion sans oublier qu'elles avaient une dette de reconnaissance envers la communauté nazaréenne de Jérusalem, la "mère de toutes les Eglises"(10).

On connaît la suite de l'histoire, l'expansion rapide du mouvement "chrétien" autour du bassin méditerranéen, sous la houlette de Pierre et Paul. Nous ne réécrirons pas cette histoire, mais nous nous intéresserons plutôt aux destinées du mouvement nazaréen ou "judéo-chrétien", comme l'on dit aujourd'hui dans les cercles académiques. Force est de constater que le concile de l'an 49 à Jérusalem n'a pas mus fin aux problèmes déjà évoqués. Il semble bien, au contraire, que la communauté nazaréenne fut déchirée par le schisme au lendemain de ces événements. Il y eut désormais ceux qui acceptaient la décision apostolique, et ceux qui ne l'acceptaient pas. On ne sait pas au juste quand ceux-ci se constituèrent en communauté séparée. Peut-être formèrent-ils dans un premier temps une dissidence à l'intérieur du groupe nazaréen. Cela expliquerait pourquoi, malgré des rapports qu'il dit fraternels avec Jacques, Paul a sujet dans ses épîtres de se plaindre de nazaréens provenant "de chez Jacques"(11) et qui continuaient de polémiquer avec lui, au point d'aller jouer aux redresseurs de torts dans les communautés de sa fondation en tentant de persuader les chrétiens de Galatie ou de Grèce de se faire circoncire. Les épîtres de Paul, à maintes reprises, montrent le souci que de telles entreprises causaient à l'Apôtre des Gentils. L'épître aux Galates, pour ne nommer qu'elle, est tout entière consacrée à une polémique sans pitié (et souvent sans la moindre courtoisie contre les propagateurs du nazaréisme extrémiste(12).

Une génération plus tard, le dernier apôtre vivant est le disciple bien-aimé, Jean. De Palestine, celui-ci s'est transporté à Ephèse, en Asie Mineure, où il dirige une communauté chrétienne importante. Avec Jean, la transformation du "christianisme" lancé par Paul est complète ; l'Evangile qui s'inspire de son enseignement n'hésite pas à s'ouvrir par un prologue où Jésus est appelé le "logos" divin, vocable emprunté à la tradition philosophique grecque(13). Le mouvement, déjà amorcé avec Paul, d'une pénétration toujours croissante de la pensée et du vocabulaire philosophique grecs dans le christianisme est lancé pour de bon. Cela aboutira plus tard, aux troisième et quatrième siècles, à la pensée des Pères de l'Eglise et à la formulation du dogme orthodoxe au concile de Nicée (325). L'emploi des catégories de pensée grecques soulèvera parfois de sérieux problèmes : c'est sur l'emploi des notions de "nature" (gr. physis) et de "personne" (gr. hypostasis), appliqués à la divinité et à l'humanité du Christ, que des débats houleux agiteront l'Eglise pendant plusieurs siècles. Pendant ce temps-là, que deviennent les nazaréens ? Il est difficile de le savoir. On peut en tout cas constater que, dans les écrits johanniques, la polémique contre le judaïsme lui-même est acérée(14).Histoire de marquer sa différence sans doute, mais aussi peut-être d'en remontrer à ceux qui, n'ayant pas résolument tourné le dos au judaïsme, veulent encore en imposer les observances aux chrétiens grecs et romains. La polémique semble bien continuer, et l'on peut se demander si ce ne sont pas les héritiers des adversaires de Paul que l'Apocalypse de Jean qualifie plutôt brutalement de "synagogue de Satan"(15).

L'époque des Pères de l'Eglise

Suite à la légalisation du christianisme grec par l'empereur Constantin en 313, l'Eglise des Nations, descendants de la communauté animée par Pierre et Paul, se doter d'une pensée théologique structurée, formulée par des penseurs et exégètes qu'on a appelés les Pères de l'Eglise. Nous sommes aux quatrième et cinquième siècles. Dans la vaste littérature composée par les théologiens du christianisme conquérant, on constate qu'à côté de la grande Eglise subsistent au Moyen-Orient des groupements de nazaréens.

Les données fournies par Eusèbe de Césarée, premier historien du christianisme, Epiphane, auteur d'un ouvrage qui recense les divers groupes chrétiens et hérétiques, et saint Jérôme, le grand exégète, nous permettent de brosser un tableau, certes lacuneux, mais cependant assez précis de la situation(16). Tous font état de sectes qui, outre qu'elles reconnaissent en Jésus le Messie, continuent de pratiquer la circoncision et les autres commandements de la Torah, se situant ainsi à mi-chemin entre le judaïsme et le christianisme. Ces groupes ne résident généralement pas en Palestine: les guerres que les Romains avaient livrées aux Juifs avaient contraint ces derniers à se fixer en Syrie et en Jordanie. Plus intéressant encore, nos écrivains ecclésiastiques nous disent que ces groupements judéo-chrétiens étaient divisés entre eux. D'un côté, il y avait ceux qui semblaient avoir la même foi que les chrétiens de la grande Eglise en la naissance virginale et en la divinité du Christ, et dont la seule particularité était qu'ils pratiquaient la Torah. Les relations avec ces nazaréens-là, si elles étaient apparemment peu suivies (le groupe était-il déjà en voie d'extinction ?) restaient sans animosité réciproque : chacun était chrétien à sa manière, et l'orthodoxie de la grande Eglise, malgré une certaine condescendance envers des pratiques que l'on considérait comme dépassées, n'avait rien ou pas grand-chose à leur reprocher. Nous appellerons ceux-là ; vu la ressemblance de leur pensée avec celle de la grande Eglise, les nazaréens "orthodoxes". Mais il y avait les autres, plus intransigeants, et aussi en décalage par rapport à la foi des conciles : pour ceux-là, Jésus était un grand prophète, il était le Messie annoncé par les Ecritures, mais il n'était qu'un homme ; de surcroît, pour plaire à Dieu, il s'agissait de pratiquer strictement le judaïsme. Circoncision et tabous alimentaires étaient toujours à l'ordre du jour, et personne ne pouvait s'en dispenser s'il voulait avoir part au monde à venir. Ces nazaréens de la stricte observance, que l'on appelait souvent les ébionites(17), se subdivisaient eux-mêmes en plusieurs groupements selon leurs opinions sur l'un ou l'autre point de christologie ou d'observance rituelle. Il y en avait même qui s'ouvraient à des influences persanes, gnostiques ou plus lointaines : réincarnation, astrologie, magie. Bref, c'était probablement un véritable foisonnement de sectes judéo-chrétiennes qui se développait aux frontières orientales de l'Empire romain, et c'est sans doute pour cette raison que les informations des Pères de l'Eglise nous apparaissent parfois embrouillées. Le point commun de tous ces "ultras" en tout cas, c'est que s'ils reconnaissaient en Jésus le Messie, ils avaient Paul et ses écrits en exécration et ne manquaient pas une occasion de l'anathématiser comme le pire imposteur de l'histoire de l'humanité - alors que les nazaréens "orthodoxes" lui conservaient leur estime.

Ceci nous amène à un autre point, sur lequel nos auteurs nous donnent des renseignements épars, qui est la question des livres sacrés utilisés par ces groupements. Il n'est pas sûr que tous les nazaréens aient employé exactement les mêmes livres, mais les auteurs qui parlent de cette question sont unanimes à nous dire que les judéo-chrétiens, qu'ils soient orthodoxes ou ébionites, lisent un évangile hébreu, peut-être plusieurs. Certains auteurs ecclésiastiques donnent même des extraits de ces livres(18), qui permettent de constater que ces évangiles n'avaient pas grand-chose de commun avec les quatre évangiles du Nouveau Testament. De tout temps, l'Eglise a lu et utilisé dans sa liturgie et son travail théologique quatre évangiles qui ont été rédigés directement en grec, et dont la teneur est bien connue. Si des rumeurs anciennes et persistantes veulent que celui de Matthieu ait été rédigé d'abord en hébreu (ou en araméen), puis traduit par l'auteur lui-même en grec(19), on n'a pas encore trouvé le moindre centimètre carré de parchemin de la supposée première édition. Plusieurs des auteurs chrétiens que nous avons mentionnés nous donnent des extraits de ces évangiles hébreux, extraits qu'il est difficile ou impossible de retrouver dans les quatre évangiles du Nouveau Testament. Saint Jérôme dit avoir vu de ses propres yeux de tels évangiles en caractère hébreux, à plusieurs reprises au cours de ses voyages en Orient, que ce soit à la bibliothèque de Césarée ou parmi les nazaréens qu'il a rencontrés à Alep. Il semble bien avéré que ces textes ont pu exister, même s'il est difficile de sa faire une idée exacte de leur contenu au travers de citations éparses.

Une question se pose d'ici : si plusieurs auteurs ont connu des communautés nazaréennes en Orient, que sont-elles devenues ? Quand se sont-elles éteintes et suite à quels événements ? Voilà une question à laquelle il semble bien, voire impossible, de répondre. Nous ébaucherons cependant quelques hypothèses. Pour commencer, il faut distinguer, là aussi, entre les nazaréens orthodoxes et les plus radicaux, anti-pauliniens. Avec l'expansion d'un christianisme légalisé depuis Constantin, puis religion officielle de l'Empire romain depuis Théodose, il n'y a plus guère eu de place pour d'autres religions, voire pour d'autres Eglises, dans le monde byzantin. On sait avec quelle vigueur les autorités impériales pourchassaient les dissidences religieuses : l'histoire n'est pas avare de détails au sujet du sort réservé aux ariens, nestoriens et autres monophysites, sans de ceux qui persistaient à pratiquer le paganisme. Nul doute que la police impériale n'ait fait des misères aux judéo-chrétiens, y compris à ceux que nous avons qualifié d'orthodoxes. Quand on pourchasse les hérétiques, on ne fait pas dans le détail, et les nazaréens orthodoxes, étant donné leurs observances semblables à celles des juifs et des ébonites, ont souvent dû être mis dans le même sac. Somme toute, si les gens intelligents faisaient la différence entre deux sortes de nazaréens, les autres persécutaient à tour de bras sans poser trop de questions. Pour les différents groupes nazaréens, il ne restait que deux possibilités : l'assimilation ou le départ. Assimilation à la grande Eglise pour les uns : après tout, les nazaréens orthodoxes n'avaient jamais rompu avec elle, même si les relations n'avaient pas toujours été très suivies. Et il ne fallait renoncer à rien d'essentiel, puisqu'ils savaient très bien que leur salut ne dépendait pas de leurs observances juives, mais de leur foi au Messie divin, le même que celui de l'Eglise. Certains ébionites, quant à eux, ont pu tout simplement retourner au judaïsme, dont finalement ils se différenciaient assez peu. Quant à ceux qui ne pouvaient accepter ni l'une, ni l'autre solution, il leur restait la troisième solution : quitter l'Empire byzantin pour des terres plus accueillantes. Mais lesquelles ?

C'est entendu, l'Empire byzantin n'était plus l'endroit où l'on pouvait résider en paix si l'on était ni juif ni chrétien. De l'autre côté de l'Euphrate, c'était l'Empire perse. Là, la religion officielle était le mazdéisme et les autorités impériales se lançaient parfois dans des entreprises de conversion par la force. Il y avait, surtout dans les terres mésopotamiennes de l'empire perse, d'importantes communautés juives et chrétiennes, dont le salut allait, au gré des caprices du Roi des Rois, de la persécution à la tolérance. Mais même dans les meilleures périodes, l'empereur de Perse ne reconnaissait qu'une seule autorité pour ces communautés : les juifs étaient tenus d'être rabbiniques, les chrétiens devaient reconnaître l'autorité du patriarche nestorien. Pour ce qui est de cette Eglise, si elle était dissidente par rapport à celle des Byzantins, elle était tout aussi grecque dans sa pensée et sa pratique, et un ébionite n'avait pas plus de raison de chercher à s'y intégrer qu'il ne l'aurait fait dans la grande Eglise des Byzantins. Ce n'est donc pas a priori du côté de l'Iraq et de l'Iran qu'il aurait cherché à se réfugier pour pratiquer sa religion en paix. Puisque les Byzantins le persécutaient, puisque les Perses ne pouvaient que le traiter de la même façon, il ne restait plus qu'une solution à celui qui refusait l'intégration à une des Eglises officielles : aller se réfugier dans la Péninsule arabique. Voilà donc notre hypothèse au sujet des derniers nazaréens : ils auront choisi, aux alentours du cinquième ou du sixième siècle, de s'exiler dans une région qui échappait à l'autorité des deux grands empires centralisateurs de l'Orient : l'Arabie.

Les nazaréens et l'apparition de l'islam

En ce temps-là, l'Arabie était bien différente de ce qu'elle est devenue par la suite. Il n'y avait pas de pouvoir centralisateur, et cette contrée accueillait tout ce que les Byzantins et les Perses pouvaient rejeter hors de leurs frontières. Si les Byzantins et les Perses favorisaient, les uns les orthodoxes, les autres les nestoriens, l'absence d'autorité centrale en Arabie faisait qu'il y régnait une grande diversité religieuse. Beaucoup de juifs avaient depuis longtemps trouvé refuge à Médine et à la Mecque, ainsi que dans le Yémen. De même, les chrétiens de tous bords s'y retrouvaient. Orthodoxes envoyés en mission d'évangélisation par le patriarche de Jérusalem, monophysites et nestoriens chassés par la persécution des Byzantins, tous étaient en Arabie sur un pied d'égalité. En outre, la route de l'encens, qui traversait l'Arabie du Nord au Sud, ne permettait pas que la circulation des marchandises, mais aussi celle des personnes et des idées, en particulier religieuse. Dans le Sud, l'influence de l'Ethiopie, proche et chrétienne, se faisait aussi sentir. Bref, à peu près toutes les variantes de monothéisme étaient représentées par d'importantes minorités, qui vivaient dans une atmosphère de convivialité au contact des polythéistes arabes.

Les derniers nazaréens, de quelque tendance qu'ils aient été, et en particulier les plus irréductibles qui tenaient à préserver leurs coutumes et leurs observances, ont pu être attirés par cette ambiance de tolérance. Le milieu désertique ou semi désertique n'a pas dû les rebuter ceux qui vivaient déjà à lisière du désert de Syrie ou de Jordanie D'ailleurs, il est fort possible que, vivant près des routes commerciales qui menaient en Arabie, ils aient bien avant les persécutions commencé à y essaimer à la faveur de l'un ou l'autre échange commercial. Mais arrêtons là ces hypothèses et ces raisonnements, et venons-en à des indices positifs de présence nazaréenne en Arabie.

On le sait, au septième siècle apparaît en Arabie une nouvelle religion qui va conquérir le monde. Un certain Muhammad, caravanier mecquois, se met à prêcher la "soumission" à Dieu, en arabe : islâm. Cette prédication commence après une retraite dans une caverne où un ange envoyé par Dieu lui aurait enseigné ce qu'il avait à dire. La tradition musulmane rapporte que, extrêmement troublé par l'apparition de l'ange - on le serait à moins - Muhammad a commencé par aller, accompagné par son épouse Khadija, demander conseil à l'oncle de celle-ci, nommé Waraqa. Le vieillard, devenu aveugle, s'était converti dans sa jeunesse au christianisme, était devenu scribe et connaissait très bien l'Evangile, qu'il avait copié plusieurs fois… en hébreu(20). C'est ce dernier détail qui, bien évidemment, nous fait sursauter. Ainsi donc, Muhammad avait un religieux nazaréen dans son entourage proche. Le même texte ajoute que Waraqa prodigua ses encouragements à Muhammad avant de décéder quelques jours plus tard. Cela ressemble fort à une transmission d'héritage ! A partir d'ici, l'on peut se demander si Muhammad était complètement ignare en matière de monothéisme quand il a eu sa première vision. Nul doute qu'il ne l'était pas : outre les échanges d'idées qu'il a pu avoir avec les gens de diverses confessions qu'il a rencontrés en Arabie ou pendant ses voyages en caravane vers la Syrie, terre chrétienne, Muhammad a pu côtoyer Waraqa et la nièce de celui-ci, devenue son épouse, pendant assez de temps pour apprendre d'eux les rudiments - ou même plus - de la forme de christianisme à laquelle ils adhéraient. Notre premier indice, celui de l'évangile hébreu, est fort : nous l'avons dit plus haut et nous le répétons ici, il n'y a que dans les sectes nazaréennes que de tels livres circulaient.

Un deuxième indice est ce que nous trouvons dans le Coran lui-même. On sait que le Coran parle à de nombreuses reprises des chrétiens, tantôt en termes favorables, tantôt de manière beaucoup moins conciliante. Il peu y avoir là un reflet de l'appréciation nuancée que Muhammad portait envers les divers types de christianisme qu'il a rencontrés - pour autant qu'il ait été armé pour les distinguer les uns des autres. Ce serait sans doute par trop simpliste de dire que les déclarations positives sont adressées aux ébionites et que les textes plus négatifs s'adressent aux tenants de la confession de foi de Nicée. L'éloge des moines et des prêtres de la cinquième sourate(21), par exemple, se comprend très bien des confessions orthodoxes, par ailleurs critiquées à cause précisément de leur doctrine trinitaire. In n'en reste pas moins que la grande diversité du christianisme a pu inspirer à Muhammad la pensée qu'il y avait dans le christianisme des choses à prendre et d'autres à rejeter. Ce qui est clair, c'est que lorsque le Coran critique le christianisme, c'est généralement aux confessions trinitaires - byzantins, nestoriens, monophysites - que la critique s'adresse(22). Mais si Muhammad rejette absolument la divinité de Jésus, il n'en reste pas moins qu'il tien l'homme Jésus en haute estime, le qualifiant de prophète de Dieu et de Messie(23). Mais n'est-ce pas là exactement le point de vue de ébionites ? Somme toute, à ce stade du développement de sa pensée, Muhammad n'invente rien de neuf, il reprend à son compte l'enseignement des judéo-chrétiens, dont il y a fort à parier qu'il tienne de Waraqa.

Allons plus loin : lorsque le Coran parle des chrétiens, il n'emploie pas le mot utilisé aujourd'hui encore par les chrétiens du Moyen-Orient pour se désigner (masîhiyyûn), mais précisément il parle des "nazaréens" (nasârâ), et cela nous paraît être encore un indice de la prévalence du modèle nazaréen dans ce que Muhammad sait du christianisme.

Complétons le tableau : si les nazaréens (plus précisément les ébionites) et les musulmans ont exactement la même conception du personnage de Jésus, ce n'est pas le seul parallèle entre les deux confessions. En effet, la deuxième caractéristique du mouvement nazaréen est le maintien des observances du judaïsme, alors que le christianisme de Paul, dont ont hérité les Eglises, les tient pour périmées. Bien entendu, certaines de ces observances ont été réformées - faut-il dire : arabisées - par Muhammad. Le changement de la direction de la prière, de Jérusalem à la Mecque, n'est somme toute qu'une modification de surface qui ne porte pas atteinte à l'essence même de la religion. Le développement ultérieur de l'islam suivra, c'est certain, sa propre voie : Muhammad et les premiers califes sont bien en train de créer une nouvelle religion mondiale. Mais celle-ci se fonde sur quelque chose de plus ancien dont les traces sont encore visibles et, mutatis mutandis, c'est bien la même religion qui se survit dans le passage de l'ébionisme à l'islam.

L'islam n'est pas né en vase clos. Il n'appartient pas à l'historien de se prononcer sur la véracité de révélations faites par Dieu à un prophète, mais il est possible de constater des faits qui tous pointent dans la même direction : la religion prêchée par Muhammad n'est pas entièrement nouvelle, mais est le fruit d'une longue histoire. Elle est conditionnée par la rencontre de celui qui allait devenir le prophète de l'islam avec un des derniers représentants de l'ébionisme. Les musulmans sont les héritiers spirituels directs de ceux qui, parmi les premiers judéo-chrétiens, n'ont pas voulu qu'une religion née en milieu sémitique s'adapte au monde grec et s'ouvre à l'influence de sa pensée - adaptation et ouverture qui sont manifestes dans plusieurs écrits néo-testamentaires. Ils n'ont pas à s'offusquer de ce que nous tenions de tels propos ; les faits sont une chose, leur interprétation théologique en est une autre. Si les faits sont clairs, l'interprétation théologique est fonction des croyances de chacun. Pour le polémiste chrétien, ces faits ne peuvent que le confirmer dans une attitude négative vis-à-vis de l'islam, puisque la religion de Muhammad provient directement d'un parti religieux qui s'est opposé aux apôtres, personnages inspirés par excellence. Pour le polémiste musulman au contraire, il peut y avoir une preuve de plus que Dieu n'a pas voulu laisser s'éteindre la religion authentique, que les disciples du prophète Jésus avaient dénaturée en y introduisant des concepts païens dès la première génération. Il n'appartient pas à l'histoire de prendre position en ce domaine. Ce qui est hélas trop clair, c'est qu'il n'est pas étonnant que la confrontation de ces deux idéologies religieuses, aussi irréductibles l'une à l'autre, ait causé tant de dégâts dans l'histoire humaine.

(1) Probablement à la Pâque de l'an 30 de notre ère.

(2) Ac 2.46, 3.1, etc.

(3) En particulier Paul, dont il sera question plus loin, avait l'habitude de prêcher dans les synagogues : Ac 9.20, 17.1-2 ("selon son habitude") et nombreuses autres références.

(4) Voir p. ex. Ac 4.1-2,21.27-28, etc.

(5) Il était natif de tarse, en Cilicie (Ac 22.3).

(6) Ac 9.1-31.

(7) Ac 15.1-6.

(8) Cf. le même chapitre des Actes des Apôtres, qui constitue un moment charnière dans l'évolution du christianisme.

(9) Paul rapporte sa version de cet accord dans Gal. 2.7-9.

(10) Désignation qui perdura assez dans certaines liturgies orientales.

(11) Gal. 2-12.

(12) Cette polémique occupe l'essentiel de la lettre. On la voit encore pointer dans certains passages de l'épître aux Romains, celles aux Corinthiens, à Timothée, etc.

(13) Jn 1.1-18.

(14) Voir par exemple Jn 8.39-45 où la polémique est violente : Jean fait dire à Jésus que le père des Juifs n'est autre que le diable !

(15) Ap 2.9.

(16) De nombreuses études ont été consacrées à ces textes : cf. R.A. Pritz, Nazarene Jewish Christianity (Leyde, 1988) pour une synthèse récente, dont s'inspire ce qui suit.

(17) L'origine du nom est obscure. En hébreu, Ebyôn signifie "pauvre". Les sectes ébionites faisaient peut-être de la pauvreté une de leurs valeurs suprêmes, tout comme certains ordres monastiques chrétiens par exemple. Certains auteurs le font remonter au fondateur putatif du mouvement, qui se serait appelé Ebion. Enfin, d'autres s'en servent pour railler la pauvreté de leur interprétation de l'Ancien Testament lorsqu'on la compare avec l'exégèse chrétienne.

(18) Un ouvrage récent rassemble et étudie ces citations : A.F.J. Klijn, Jewish-Christian Gospel Tradition (Leyde, 1992).

(19) Le premier auteur chrétien à en faire était serait Papias, qui a vécu très peu de temps après l'apôtre Jean et s'est fait un devoir de rassembler les traditions encore vivantes concernant Jésus et les apôtres en interrogeant ceux qui les avaient connus.

(20) Sahih Bukhari, I.1.3.

(21) Coran 5.82.

(22) La chose est évidente en Coran 4.171, 112.3-4 et en de nombreux autres passages.

(23) Coran 3.45, 4.171, 19.30-34, etc.

par J. Habib Allah

Le premier siècle

C'est à peine une vingtaine d'années après la disparition de Jésus(1) qu'eurent lieu les premières dissensions sérieuses dans la communauté. Les disciples qu'il avait recrutés de son vivant, et en particulier les apôtres auxquels il avait confié la proclamation de son message, étaient tous d'origine juive, et le groupe que constituaient ses adhérents n'avait pas rompu ses attaches avec le judaïsme. Ainsi, le livre des Actes des Apôtres nous montre à plusieurs reprises les premiers chrétiens - qui portaient alors le nom de nazaréens - fréquenter le temple de Jérusalem(2) et les synagogues(3). Les nazaréens pouvaient passer pour n'être qu'une secte juive de plus, comme l'étaient depuis longtemps les pharisiens, sadducéens et autres esséniens. Juifs de naissance dans leur immense majorité, ils continuaient à pratiquer la Torah, législation ancestrale que l'on disait remonter à Moïse. Circoncision, interdits alimentaires, sabbats faisaient partie du patrimoine des nazaréens et des autres juifs. Tout ce qui distinguait le nouveau mouvement, c'était sa croyance que le Messie était déjà venu et que, temporairement occulté, il allait revenir en gloire à la fin des temps. La croissance exponentielle du groupement nazaréen provoquait, il est vrai, des jalousies et des tensions avec les groupes plus anciens du judaïsme(4), mais jamais l'appartenance des nazaréens au peuple d'Israël ne fut remise en cause.

Jusqu'à l'arrivée d'un fauteur de troubles nommé Paul. Ce juif de la diaspora anatolienne(5), pharisien et spécialiste de la Torah, qu'il avait étudiée sous la direction de Hillel, le plus grand maître de son temps, avait d'abord réagi avec fanatisme à l'apparition de la nouvelle secte, dont il s'était mis à pourchasser les membres. Alors qu'il était en chemin pour Damas, où il voulait extirper l'hérésie qui prenait pied parmi la communauté juive de l'endroit, une vision soudaine l'avait jeté à bas de son cheval et, de persécuteur des nazaréens, il devint nazaréen lui-même(6). Avec autant de conviction qu'il en avait mis à persécuter les adeptes de Jésus, il commença à prêcher la nouvelle " voie " dans les synagogues. L'affaire fit grand bruit et les choses se gâtèrent quand Paul se mit à convertir des Grecs et des Romains, organisant des communautés en Syrie, puis en Anatolie et en Grèce. Si les dirigeants de la communauté de Jérusalem voyaient le nouveau venu avec un mélange de sympathie et de scepticisme, certains nazaréens qui auparavant avaient été des Pharisiens stricts commencèrent à s'inquiéter sérieusement quand on apprit que Paul, non content de constituer des communautés composées principalement d'anciens païens, ne leur demandait rien d'autre que la conversion intérieure et le baptême. Les opposants à Paul estimaient que la conversion au Messie étant une conversion à une forme de judaïsme, il fallait exiger la circoncision et l'observation intégrale de la Torah. Le conflit finit pas éclater au grand jour, lorsque des nazaréens d'origine pharisienne, de passage à Antioche, s'avisèrent de soulever la question d'une manière plutôt polémique, ce qui amena les uns et les autres à en référer aux dirigeants de Jérusalem(7). Ceux-ci n'étaient autres que Jacques, le frère de Jésus, entouré des apôtres, au premier rang desquels figuraient Pierre et Jean(8).

C'est donc en l'an 49 qu'eut lieu ce qu'on appela depuis le "concile de Jérusalem", dont le récit figure au quinzième chapitre du livre des Actes des Apôtres. Bien entendu, ce récit peut être partisan, puisqu'il figure dans un livre rédigé par l'évangéliste Luc, un proche de Paul. Il est donc légitime de se demander si Luc n'a pas tendance à atténuer la véhémence des débats, qui ont peut-être été plus passionnés que ce qu'il nous en dit. Quoi qu'il en soit, si l'on en croit Luc, la réunion se termina par une belle unanimité, puisque Jacques, Pierre et les autres apôtres proposèrent un modus vivendi dont la teneur est à peu près la suivante : Paul garderait toute liberté d'évangéliser les non juifs sans leur demander la circoncision et les autres observances de la Torah, et organiserait "l'Eglise des Nations". Pendant ce temps ; Jacques présiderait aux destinées d'un autre groupe, celui des nazaréens d'origine juive, qui continuerait à pratiquer la Torah pour marquer son lien avec le judaïsme palestinien ambiant. Les deux groupes étaient invités à la tolérance et à la compréhension mutuelle(9). En particulier, les nazaréens considéraient le groupe de Pierre et Paul comme des frères à part entière, adorant le même Dieu et sauvés par le même Messie, et s'ils continuaient à pratiquer la Torah de façon stricte, cela procéderait de leur héritage culturel et religieux, mais ne devait pas être imposé aux autres comme condition de salut. Pendant ce temps, les nouvelles communautés formées par les Grecs continueraient leur expansion sans oublier qu'elles avaient une dette de reconnaissance envers la communauté nazaréenne de Jérusalem, la "mère de toutes les Eglises"(10).

On connaît la suite de l'histoire, l'expansion rapide du mouvement "chrétien" autour du bassin méditerranéen, sous la houlette de Pierre et Paul. Nous ne réécrirons pas cette histoire, mais nous nous intéresserons plutôt aux destinées du mouvement nazaréen ou "judéo-chrétien", comme l'on dit aujourd'hui dans les cercles académiques. Force est de constater que le concile de l'an 49 à Jérusalem n'a pas mus fin aux problèmes déjà évoqués. Il semble bien, au contraire, que la communauté nazaréenne fut déchirée par le schisme au lendemain de ces événements. Il y eut désormais ceux qui acceptaient la décision apostolique, et ceux qui ne l'acceptaient pas. On ne sait pas au juste quand ceux-ci se constituèrent en communauté séparée. Peut-être formèrent-ils dans un premier temps une dissidence à l'intérieur du groupe nazaréen. Cela expliquerait pourquoi, malgré des rapports qu'il dit fraternels avec Jacques, Paul a sujet dans ses épîtres de se plaindre de nazaréens provenant "de chez Jacques"(11) et qui continuaient de polémiquer avec lui, au point d'aller jouer aux redresseurs de torts dans les communautés de sa fondation en tentant de persuader les chrétiens de Galatie ou de Grèce de se faire circoncire. Les épîtres de Paul, à maintes reprises, montrent le souci que de telles entreprises causaient à l'Apôtre des Gentils. L'épître aux Galates, pour ne nommer qu'elle, est tout entière consacrée à une polémique sans pitié (et souvent sans la moindre courtoisie contre les propagateurs du nazaréisme extrémiste(12).

Une génération plus tard, le dernier apôtre vivant est le disciple bien-aimé, Jean. De Palestine, celui-ci s'est transporté à Ephèse, en Asie Mineure, où il dirige une communauté chrétienne importante. Avec Jean, la transformation du "christianisme" lancé par Paul est complète ; l'Evangile qui s'inspire de son enseignement n'hésite pas à s'ouvrir par un prologue où Jésus est appelé le "logos" divin, vocable emprunté à la tradition philosophique grecque(13). Le mouvement, déjà amorcé avec Paul, d'une pénétration toujours croissante de la pensée et du vocabulaire philosophique grecs dans le christianisme est lancé pour de bon. Cela aboutira plus tard, aux troisième et quatrième siècles, à la pensée des Pères de l'Eglise et à la formulation du dogme orthodoxe au concile de Nicée (325). L'emploi des catégories de pensée grecques soulèvera parfois de sérieux problèmes : c'est sur l'emploi des notions de "nature" (gr. physis) et de "personne" (gr. hypostasis), appliqués à la divinité et à l'humanité du Christ, que des débats houleux agiteront l'Eglise pendant plusieurs siècles. Pendant ce temps-là, que deviennent les nazaréens ? Il est difficile de le savoir. On peut en tout cas constater que, dans les écrits johanniques, la polémique contre le judaïsme lui-même est acérée(14).Histoire de marquer sa différence sans doute, mais aussi peut-être d'en remontrer à ceux qui, n'ayant pas résolument tourné le dos au judaïsme, veulent encore en imposer les observances aux chrétiens grecs et romains. La polémique semble bien continuer, et l'on peut se demander si ce ne sont pas les héritiers des adversaires de Paul que l'Apocalypse de Jean qualifie plutôt brutalement de "synagogue de Satan"(15).

L'époque des Pères de l'Eglise

Suite à la légalisation du christianisme grec par l'empereur Constantin en 313, l'Eglise des Nations, descendants de la communauté animée par Pierre et Paul, se doter d'une pensée théologique structurée, formulée par des penseurs et exégètes qu'on a appelés les Pères de l'Eglise. Nous sommes aux quatrième et cinquième siècles. Dans la vaste littérature composée par les théologiens du christianisme conquérant, on constate qu'à côté de la grande Eglise subsistent au Moyen-Orient des groupements de nazaréens.

Les données fournies par Eusèbe de Césarée, premier historien du christianisme, Epiphane, auteur d'un ouvrage qui recense les divers groupes chrétiens et hérétiques, et saint Jérôme, le grand exégète, nous permettent de brosser un tableau, certes lacuneux, mais cependant assez précis de la situation(16). Tous font état de sectes qui, outre qu'elles reconnaissent en Jésus le Messie, continuent de pratiquer la circoncision et les autres commandements de la Torah, se situant ainsi à mi-chemin entre le judaïsme et le christianisme. Ces groupes ne résident généralement pas en Palestine: les guerres que les Romains avaient livrées aux Juifs avaient contraint ces derniers à se fixer en Syrie et en Jordanie. Plus intéressant encore, nos écrivains ecclésiastiques nous disent que ces groupements judéo-chrétiens étaient divisés entre eux. D'un côté, il y avait ceux qui semblaient avoir la même foi que les chrétiens de la grande Eglise en la naissance virginale et en la divinité du Christ, et dont la seule particularité était qu'ils pratiquaient la Torah. Les relations avec ces nazaréens-là, si elles étaient apparemment peu suivies (le groupe était-il déjà en voie d'extinction ?) restaient sans animosité réciproque : chacun était chrétien à sa manière, et l'orthodoxie de la grande Eglise, malgré une certaine condescendance envers des pratiques que l'on considérait comme dépassées, n'avait rien ou pas grand-chose à leur reprocher. Nous appellerons ceux-là ; vu la ressemblance de leur pensée avec celle de la grande Eglise, les nazaréens "orthodoxes". Mais il y avait les autres, plus intransigeants, et aussi en décalage par rapport à la foi des conciles : pour ceux-là, Jésus était un grand prophète, il était le Messie annoncé par les Ecritures, mais il n'était qu'un homme ; de surcroît, pour plaire à Dieu, il s'agissait de pratiquer strictement le judaïsme. Circoncision et tabous alimentaires étaient toujours à l'ordre du jour, et personne ne pouvait s'en dispenser s'il voulait avoir part au monde à venir. Ces nazaréens de la stricte observance, que l'on appelait souvent les ébionites(17), se subdivisaient eux-mêmes en plusieurs groupements selon leurs opinions sur l'un ou l'autre point de christologie ou d'observance rituelle. Il y en avait même qui s'ouvraient à des influences persanes, gnostiques ou plus lointaines : réincarnation, astrologie, magie. Bref, c'était probablement un véritable foisonnement de sectes judéo-chrétiennes qui se développait aux frontières orientales de l'Empire romain, et c'est sans doute pour cette raison que les informations des Pères de l'Eglise nous apparaissent parfois embrouillées. Le point commun de tous ces "ultras" en tout cas, c'est que s'ils reconnaissaient en Jésus le Messie, ils avaient Paul et ses écrits en exécration et ne manquaient pas une occasion de l'anathématiser comme le pire imposteur de l'histoire de l'humanité - alors que les nazaréens "orthodoxes" lui conservaient leur estime.

Ceci nous amène à un autre point, sur lequel nos auteurs nous donnent des renseignements épars, qui est la question des livres sacrés utilisés par ces groupements. Il n'est pas sûr que tous les nazaréens aient employé exactement les mêmes livres, mais les auteurs qui parlent de cette question sont unanimes à nous dire que les judéo-chrétiens, qu'ils soient orthodoxes ou ébionites, lisent un évangile hébreu, peut-être plusieurs. Certains auteurs ecclésiastiques donnent même des extraits de ces livres(18), qui permettent de constater que ces évangiles n'avaient pas grand-chose de commun avec les quatre évangiles du Nouveau Testament. De tout temps, l'Eglise a lu et utilisé dans sa liturgie et son travail théologique quatre évangiles qui ont été rédigés directement en grec, et dont la teneur est bien connue. Si des rumeurs anciennes et persistantes veulent que celui de Matthieu ait été rédigé d'abord en hébreu (ou en araméen), puis traduit par l'auteur lui-même en grec(19), on n'a pas encore trouvé le moindre centimètre carré de parchemin de la supposée première édition. Plusieurs des auteurs chrétiens que nous avons mentionnés nous donnent des extraits de ces évangiles hébreux, extraits qu'il est difficile ou impossible de retrouver dans les quatre évangiles du Nouveau Testament. Saint Jérôme dit avoir vu de ses propres yeux de tels évangiles en caractère hébreux, à plusieurs reprises au cours de ses voyages en Orient, que ce soit à la bibliothèque de Césarée ou parmi les nazaréens qu'il a rencontrés à Alep. Il semble bien avéré que ces textes ont pu exister, même s'il est difficile de sa faire une idée exacte de leur contenu au travers de citations éparses.

Une question se pose d'ici : si plusieurs auteurs ont connu des communautés nazaréennes en Orient, que sont-elles devenues ? Quand se sont-elles éteintes et suite à quels événements ? Voilà une question à laquelle il semble bien, voire impossible, de répondre. Nous ébaucherons cependant quelques hypothèses. Pour commencer, il faut distinguer, là aussi, entre les nazaréens orthodoxes et les plus radicaux, anti-pauliniens. Avec l'expansion d'un christianisme légalisé depuis Constantin, puis religion officielle de l'Empire romain depuis Théodose, il n'y a plus guère eu de place pour d'autres religions, voire pour d'autres Eglises, dans le monde byzantin. On sait avec quelle vigueur les autorités impériales pourchassaient les dissidences religieuses : l'histoire n'est pas avare de détails au sujet du sort réservé aux ariens, nestoriens et autres monophysites, sans de ceux qui persistaient à pratiquer le paganisme. Nul doute que la police impériale n'ait fait des misères aux judéo-chrétiens, y compris à ceux que nous avons qualifié d'orthodoxes. Quand on pourchasse les hérétiques, on ne fait pas dans le détail, et les nazaréens orthodoxes, étant donné leurs observances semblables à celles des juifs et des ébonites, ont souvent dû être mis dans le même sac. Somme toute, si les gens intelligents faisaient la différence entre deux sortes de nazaréens, les autres persécutaient à tour de bras sans poser trop de questions. Pour les différents groupes nazaréens, il ne restait que deux possibilités : l'assimilation ou le départ. Assimilation à la grande Eglise pour les uns : après tout, les nazaréens orthodoxes n'avaient jamais rompu avec elle, même si les relations n'avaient pas toujours été très suivies. Et il ne fallait renoncer à rien d'essentiel, puisqu'ils savaient très bien que leur salut ne dépendait pas de leurs observances juives, mais de leur foi au Messie divin, le même que celui de l'Eglise. Certains ébionites, quant à eux, ont pu tout simplement retourner au judaïsme, dont finalement ils se différenciaient assez peu. Quant à ceux qui ne pouvaient accepter ni l'une, ni l'autre solution, il leur restait la troisième solution : quitter l'Empire byzantin pour des terres plus accueillantes. Mais lesquelles ?

C'est entendu, l'Empire byzantin n'était plus l'endroit où l'on pouvait résider en paix si l'on était ni juif ni chrétien. De l'autre côté de l'Euphrate, c'était l'Empire perse. Là, la religion officielle était le mazdéisme et les autorités impériales se lançaient parfois dans des entreprises de conversion par la force. Il y avait, surtout dans les terres mésopotamiennes de l'empire perse, d'importantes communautés juives et chrétiennes, dont le salut allait, au gré des caprices du Roi des Rois, de la persécution à la tolérance. Mais même dans les meilleures périodes, l'empereur de Perse ne reconnaissait qu'une seule autorité pour ces communautés : les juifs étaient tenus d'être rabbiniques, les chrétiens devaient reconnaître l'autorité du patriarche nestorien. Pour ce qui est de cette Eglise, si elle était dissidente par rapport à celle des Byzantins, elle était tout aussi grecque dans sa pensée et sa pratique, et un ébionite n'avait pas plus de raison de chercher à s'y intégrer qu'il ne l'aurait fait dans la grande Eglise des Byzantins. Ce n'est donc pas a priori du côté de l'Iraq et de l'Iran qu'il aurait cherché à se réfugier pour pratiquer sa religion en paix. Puisque les Byzantins le persécutaient, puisque les Perses ne pouvaient que le traiter de la même façon, il ne restait plus qu'une solution à celui qui refusait l'intégration à une des Eglises officielles : aller se réfugier dans la Péninsule arabique. Voilà donc notre hypothèse au sujet des derniers nazaréens : ils auront choisi, aux alentours du cinquième ou du sixième siècle, de s'exiler dans une région qui échappait à l'autorité des deux grands empires centralisateurs de l'Orient : l'Arabie.

Les nazaréens et l'apparition de l'islam

En ce temps-là, l'Arabie était bien différente de ce qu'elle est devenue par la suite. Il n'y avait pas de pouvoir centralisateur, et cette contrée accueillait tout ce que les Byzantins et les Perses pouvaient rejeter hors de leurs frontières. Si les Byzantins et les Perses favorisaient, les uns les orthodoxes, les autres les nestoriens, l'absence d'autorité centrale en Arabie faisait qu'il y régnait une grande diversité religieuse. Beaucoup de juifs avaient depuis longtemps trouvé refuge à Médine et à la Mecque, ainsi que dans le Yémen. De même, les chrétiens de tous bords s'y retrouvaient. Orthodoxes envoyés en mission d'évangélisation par le patriarche de Jérusalem, monophysites et nestoriens chassés par la persécution des Byzantins, tous étaient en Arabie sur un pied d'égalité. En outre, la route de l'encens, qui traversait l'Arabie du Nord au Sud, ne permettait pas que la circulation des marchandises, mais aussi celle des personnes et des idées, en particulier religieuse. Dans le Sud, l'influence de l'Ethiopie, proche et chrétienne, se faisait aussi sentir. Bref, à peu près toutes les variantes de monothéisme étaient représentées par d'importantes minorités, qui vivaient dans une atmosphère de convivialité au contact des polythéistes arabes.

Les derniers nazaréens, de quelque tendance qu'ils aient été, et en particulier les plus irréductibles qui tenaient à préserver leurs coutumes et leurs observances, ont pu être attirés par cette ambiance de tolérance. Le milieu désertique ou semi désertique n'a pas dû les rebuter ceux qui vivaient déjà à lisière du désert de Syrie ou de Jordanie D'ailleurs, il est fort possible que, vivant près des routes commerciales qui menaient en Arabie, ils aient bien avant les persécutions commencé à y essaimer à la faveur de l'un ou l'autre échange commercial. Mais arrêtons là ces hypothèses et ces raisonnements, et venons-en à des indices positifs de présence nazaréenne en Arabie.

On le sait, au septième siècle apparaît en Arabie une nouvelle religion qui va conquérir le monde. Un certain Muhammad, caravanier mecquois, se met à prêcher la "soumission" à Dieu, en arabe : islâm. Cette prédication commence après une retraite dans une caverne où un ange envoyé par Dieu lui aurait enseigné ce qu'il avait à dire. La tradition musulmane rapporte que, extrêmement troublé par l'apparition de l'ange - on le serait à moins - Muhammad a commencé par aller, accompagné par son épouse Khadija, demander conseil à l'oncle de celle-ci, nommé Waraqa. Le vieillard, devenu aveugle, s'était converti dans sa jeunesse au christianisme, était devenu scribe et connaissait très bien l'Evangile, qu'il avait copié plusieurs fois… en hébreu(20). C'est ce dernier détail qui, bien évidemment, nous fait sursauter. Ainsi donc, Muhammad avait un religieux nazaréen dans son entourage proche. Le même texte ajoute que Waraqa prodigua ses encouragements à Muhammad avant de décéder quelques jours plus tard. Cela ressemble fort à une transmission d'héritage ! A partir d'ici, l'on peut se demander si Muhammad était complètement ignare en matière de monothéisme quand il a eu sa première vision. Nul doute qu'il ne l'était pas : outre les échanges d'idées qu'il a pu avoir avec les gens de diverses confessions qu'il a rencontrés en Arabie ou pendant ses voyages en caravane vers la Syrie, terre chrétienne, Muhammad a pu côtoyer Waraqa et la nièce de celui-ci, devenue son épouse, pendant assez de temps pour apprendre d'eux les rudiments - ou même plus - de la forme de christianisme à laquelle ils adhéraient. Notre premier indice, celui de l'évangile hébreu, est fort : nous l'avons dit plus haut et nous le répétons ici, il n'y a que dans les sectes nazaréennes que de tels livres circulaient.