La science n'est pas une quête de certitudes absolues

La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 07 janv.25, 04:43Un point crucial :

L'interprétation des données fossiles et génétiques est souvent basée sur des hypothèses et des modèles qui peuvent être révisés à la lumière de nouvelles découvertes.

En effet, il est tout à fait possible qu'une espèce animale très similaire à l'homme ait existé et se soit éteinte en laissant des traces fossiles que nous avons découvertes.

Cette possibilité illustre les limites de la paléontologie et de l'archéologie, où les preuves disponibles peuvent être fragmentaires ou manquantes mais surtout incomplètes.

Les scientifiques doivent souvent travailler avec des pièces de puzzle incomplètes donc et interpréter les données avec prudence, en gardant à l'esprit que de nouvelles découvertes peuvent modifier la compréhension actuelle.

Cela renforce également l'importance de la falsifiabilité en science, où les théories doivent pouvoir être réfutées par des preuves futures.

La science n'est pas une quête de certitudes absolues, mais plutôt un processus continu d'exploration et de réévaluation basé sur les meilleures preuves disponibles.

Cette réflexion met en lumière la nature dynamique et évolutive de la connaissance scientifique, où chaque découverte peut potentiellement réécrire une partie de l'histoire que nous croyons connaître.

L'interprétation des données fossiles et génétiques est souvent basée sur des hypothèses et des modèles qui peuvent être révisés à la lumière de nouvelles découvertes.

En effet, il est tout à fait possible qu'une espèce animale très similaire à l'homme ait existé et se soit éteinte en laissant des traces fossiles que nous avons découvertes.

Cette possibilité illustre les limites de la paléontologie et de l'archéologie, où les preuves disponibles peuvent être fragmentaires ou manquantes mais surtout incomplètes.

Les scientifiques doivent souvent travailler avec des pièces de puzzle incomplètes donc et interpréter les données avec prudence, en gardant à l'esprit que de nouvelles découvertes peuvent modifier la compréhension actuelle.

Cela renforce également l'importance de la falsifiabilité en science, où les théories doivent pouvoir être réfutées par des preuves futures.

La science n'est pas une quête de certitudes absolues, mais plutôt un processus continu d'exploration et de réévaluation basé sur les meilleures preuves disponibles.

Cette réflexion met en lumière la nature dynamique et évolutive de la connaissance scientifique, où chaque découverte peut potentiellement réécrire une partie de l'histoire que nous croyons connaître.

Sur le plan humain si tu défends des gens qui salissent le Nom de D.IEU tu te confrontes donc à D.IEU (facile à comprendre)

Les prêtres catholiques, s'ils avaient été honorables envers l'ETERNEL, donnant donnant, ils auraient été désinhibés de toutes leurs pulsions perverses dévastatrices.

Les prêtres catholiques, s'ils avaient été honorables envers l'ETERNEL, donnant donnant, ils auraient été désinhibés de toutes leurs pulsions perverses dévastatrices.

- spin

- [ Croyances ] Panthéisme

- [ Croyances ] Panthéisme

- Messages : 8154

- Enregistré le : 07 nov.07, 04:01

- Localisation : France, sud-est

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 08 janv.25, 01:37Sans oublier les "révolutions scientifiques", changements importants de "paradigme", théorisées par Thomas Kuhn. https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn

De quel droit refuserions-nous de faire usage du plus grand don de Dieu ? N'est-ce pas un formidable blasphème que de croire contre la raison ? (Vivekananda)

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 08 janv.25, 01:55Cela montre qu'un scientifique ne doit pas avoir pour quête la gloire mais la science en voulant dire qu'il faut toujours se remettre en question. Bon exemple donc que tu cites en nommant ce philosophe historien Thomas Kuhn qui soulève un point crucial chez les scientifiques.spin a écrit : 08 janv.25, 01:37 Sans oublier les "révolutions scientifiques", changements importants de "paradigme", théorisées par Thomas Kuhn. https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn

Lorsqu'un paradigme devient obsolète ou incapable de résoudre de nouvelles énigmes, il est remplacé par un nouveau paradigme à travers une révolution scientifique.

Mais n'y a t il pas aussi des occurrences à l'infini qui n'ont pas fait l'objet de pratiques et méthodes par les scientifiques qu'il faut envisager aussi comme par exemple se dire que l'homo sapiens eut été un animal aux caractéristiques très proches de l'humain, et qui a disparu, dont les ossements sont restés, et qui ont déroutés la science, en faisant croire qu'il s'agissait d'ossements humains ? La science a ses limites donc en résumé mais elle a incontestablement de la valeur car elle donne à l'humanité le fruit de ses recherches pour faire évoluer quoi qu'il en soit.

Sur le plan humain si tu défends des gens qui salissent le Nom de D.IEU tu te confrontes donc à D.IEU (facile à comprendre)

Les prêtres catholiques, s'ils avaient été honorables envers l'ETERNEL, donnant donnant, ils auraient été désinhibés de toutes leurs pulsions perverses dévastatrices.

Les prêtres catholiques, s'ils avaient été honorables envers l'ETERNEL, donnant donnant, ils auraient été désinhibés de toutes leurs pulsions perverses dévastatrices.

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 08 janv.25, 02:59Effectivement et justement c'est précisément l'usage de cette méthodologie rigoureuse qu'utilise tous les chercheurs en biologie, y compris donc les paléontologues. En effet en paléontologie l'on postule une hypothèse, le registre fossile, c'est-à-dire les donnés bruts, peuvent réfuter ou confirmer l'hypothèse de départ. Un exemple que j'aime beaucoup est celui de l'évolution des mammifères à partir d'ancêtre non-mammaliens. Un exemple que j'avais déjà partager ailleurs et que je repartage ici, car très illustratif.prisca a écrit : 07 janv.25, 04:43 Un point crucial :

L'interprétation des données fossiles et génétiques est souvent basée sur des hypothèses et des modèles qui peuvent être révisés à la lumière de nouvelles découvertes.

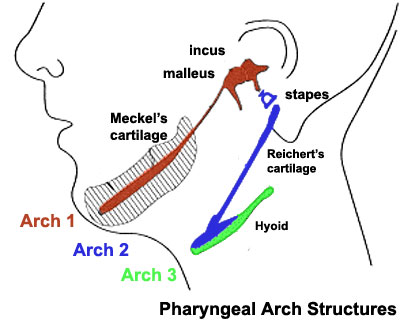

Cette prédiction concerne l'évolution des osselets des oreilles moyennes des mammifères. Nous allons à ce titre nous concentrer sur deux des osselets en question, à savoir le marteau et l'enclume. En effet un point intéressant concernant l'apparition des mammifères à partir de lointains ancêtres «reptiliens», est justement celui de l'évolution de ces fameux osselets de l'oreille moyenne que sont le marteau (malleus), l'enclume (incus) comme l'illustre les deux schémas ci-dessous.

En effet comment pareils osselets ont-ils pu évoluer graduellement? Pour les chercheurs il est apparu très tôt que les osselets de l'oreille moyenne des mammifères sont homologues (donc dérivent du même ancêtre commun) à deux os faisant office d'articulation de la mâchoire chez les «reptiles» à savoir l’os articulaire et l’os carré. D'ailleurs le registre fossile de l'époque indiquait que les premiers amniotes, parmi lesquels devaient figurer les ancêtres des mammifères, avaient eux-mêmes une articulation «reptilienne» de la mâchoire comme l'indique les deux schémas ci-dessous.

Ainsi les chercheurs affirmèrent qu'au sein de la lignée ayant mené aux mammifères, l’os articulaire et l’os carré articulant la mâchoire de ces ancêtres, ont peu-à-peu évolué de manière graduelle pour devenir au final les fameux osselets de l'oreille moyenne qui nous sont si utiles à l'audition. Les chercheurs affirmant également qu'entre temps une nouvelle articulation de la mâchoire est apparu via la mandibule et l’os squamosal. Cette hypothèse était soutenu par des observations embryologiques. En effet les chercheurs savaient aux travers d'observation d’embryons de mammifères que les deux des osselets de l’oreille moyenne que sont le marteau et l'enclume, se forment durant le développement de l’embryon puis du fœtus, à partir du cartilage particulier. Ce cartilage s'appelle le Cartilage de Meckel. Or le cartilage de Meckel n’est rien d’autre en fait que la future mâchoire inférieure des mammifères (voir image ci-dessous). Mais on retrouve également ce même cartilage chez les embryons de «reptiles».

Voici une illustration du cartilage de Meckel durant le développement du futur enfant. On remarque que la partie postérieurs du cartilage, à savoir le futur marteau (malleus) et la future enclume (incus) sont encore attaché à ce qui pourrait bien constitué un os de la mâchoire inférieure, mais durant le développement ils s’en détacheront pour former de manière définitive le marteau et l’enclume de l’oreille moyenne tandis que le reste du cartilage de Meckel continuera à se développer pour former la mâchoire inférieur du nouveau-né en s’ossifiant aux autres os. Ce développement est d’ailleurs le même pour l’ensemble des mammifères. La différence est que chez les reptiles ce même cartilage continue son développement en voyant se former sur sa partie postérieure l'os articulaire et l'os carré qui formeront donc la future articulation de la mâchoire des «reptiles». Mais chez les mammifères la même partie inférieure du cartilage de Meckel, se détache pour former à terme les osselets de l'oreille moyenne des mammifères!

Mais donc il existe apparemment un gros problème! Pareille chose qui n'a apparemment pas pu évoluer graduellement cela semble même impossible! Car comment un os servant à l'articulation de la mâchoire peut-il devenir un os de l'audition? Et comment donc ces os de la mâchoire ont pu évoluer pour devenir des os de l'audition alors qu'en même temps une autre articulation de la mâchoire serait apparue? Il y a apparemment là un intervalle phénotypique absolument impossible à combler via le modèle d'évolution graduelle! De plus face à cette inconstance les chercheurs étaient initialement dépourvus du moindre intermédiaire structural dans le registre fossile pour justifier leur scénario évolutif. Scénario évolutif se basant apparemment uniquement sur la préconception d'une évolution graduelle telle que l'avait théorisé Charles Robert Darwin.

Cependant les chercheurs avaient déjà proposé une hypothétique solution à ce problème en concordance avec le paradigme d’une évolution graduelle. En effet les chercheurs affirmèrent que la nouvelle mâchoire mammalienne a pu apparaitre avant quand les os articulaires et carré aient abandonné leur fonction d’articulation de la mâchoire. Les chercheurs affirmant donc que l’évolution des amniotes «reptiliens» vers les mammifères a du se faire en passant par des créatures pourvu d’une double articulation de la mâchoire. Ainsi les chercheur affirmèrent qu’il a dut exister des «intermédiaires structuraux» pourvu à la fois d’une articulation «reptilienne» et d’une articulation mammalienne de la mâchoire. Bien évidemment à l’époque où pareille proposition fut faite pas le moindre fossile de pareille créature ne fut trouvé mais donc une prédiction évolutive fut faite sur des animaux qui auraient dû exister sans pour autant qu’on ait alors la moindre preuve fossile de leur existence.

Et la prédiction fut réalisée!

En effet depuis de nombreux fossiles d’un ordre nommé Thérapsides furent retrouvé, et parmi ces derniers le sous-ordre des Cynodontes comprenant plusieurs espèces montrant cette double articulation de la mâchoire. Mieux encore la succession des espèces composant ce sous-ordre nous permet de constater l’évolution des os de l’articulation «reptilienne» vers les osselets de l’oreille moyenne des mammifères (voir image ci-dessous). On peut ainsi observer dans le registre fossile comment l’articulation reptilienne s’atrophia au fur et à mesure que les os de cette articulation migrèrent vers l’oreille moyenne alors que l’articulation mammalienne gagnait de plus en plus en importance.

Et donc nous avons là la réalisation d’une prédiction évolutive en matière, d’homologie, de modalité évolutive et plus largement de phylogénie! Les chercheurs ont fait une prédiction évolutive à partir des données embryologiques et du paradigme théorique de la théorie de l’évolution, et il s’avère que le registre fossile à finit par confirmer haut la main leur prédictions. Ils devinèrent l’existence d’animaux pourvus d’une double articulation de la mâchoire (une reptilienne et autre mammalienne) avant même que le moindre fossile n’atteste de l’existence de pareils animaux. Pour aller plus loin un compte-rendu détaillé de cette histoire sous la forme d’un essai intitulé «Un coup de gueule plein les oreilles» a été écrit par Stephen Jay Gould et est disponible dans son livre «Comme les huit doigts de la main». Et bien sûr ce qui marche ici pour les mammifères marche également pour les oiseaux via les multiples fossiles de dinosaures à plumes ainsi que les fossiles d’oiseaux archaïques retenant des caractéristiques «reptiliennes», comme je l'avais mentionné dans le sujet que j'avais ouvert pour en discuter plus en détails.

C'est tout à fait vrai. Et à ce titre la Théorie de l'Évolution obéit pleinement à ce critère de réfutabilité établi par Karl Popper. Par exemple l'évolution des espèces de part ces mécanismes a pour conséquence une hiérarchie imbriquée. Cette hiérarchie imbriquée est certes limitée par les transfert horizontaux de gènes, mais pour des organismes multicellulaires complexes, comme les animaux, elle est inévitable. Que stipule cette hiérarchie imbriquée? Simplement que les caractères biologiques, s'inscrivent dans une perspective évolutive. Pour le comprendre prenons un exemple hypothétique qui violerait cette hiérarchie imbriquée, et réfuterait la théorie de l'évolution. À savoir un animal mythologique, le pégase.prisca a écrit : 07 janv.25, 04:43En effet, il est tout à fait possible qu'une espèce animale très similaire à l'homme ait existé et se soit éteinte en laissant des traces fossiles que nous avons découvertes. Cette possibilité illustre les limites de la paléontologie et de l'archéologie, où les preuves disponibles peuvent être fragmentaires ou manquantes mais surtout incomplètes. Les scientifiques doivent souvent travailler avec des pièces de puzzle incomplètes donc et interpréter les données avec prudence, en gardant à l'esprit que de nouvelles découvertes peuvent modifier la compréhension actuelle. Cela renforce également l'importance de la falsifiabilité en science, où les théories doivent pouvoir être réfutées par des preuves futures.

Pourquoi un pégase réfuterait-il la théorie de l'évolution? Simplement parce qu'il représente une chimère ne s'inscrivant dans aucune histoire évolutive possible. Le pégase est en effet un cheval pourvu d'une paire d'ailes, soit six membres. Or tous les mammifères, reptiles, oiseaux et autres tétrapodes, ne peuvent avoir au maximum que quatre membres, s'il peuvent perdre des membres (cas des serpents) aucune lignée de tétrapode ne peut en gagner une paire supplémentaire, en raison de contraintes structurales profondes. L'autre impossibilité, est le présence de plumes complexes adaptés au vol. Les plumes sont le fruit d'une longue et complexe évolution au sein d'une lignée de dinosaures théropodes très éloignée des mammifères. Statistiquement, il est extrêmement improbable, pour ne pas dire impossible que des plumes, identiques à celles des oiseaux, évolues chez des mammifères, dont les téguments (les poils) ont suivit une voie évolutive fort différentes. Bref le Pégase, au même titre que le Griffon ou le serpent à plumes, serait une réfutation en bonne et due forme de l'évolution, en cela qu'elle casserait la hiérarchie imbriquée prédit par les mécanismes évolutifs et de fait observée et permettant justement les reconstructions phylogénétiques.

Donc une simple hypothèse, il suffirait de déterrer le fossile d'une mammifère possédant huit membres, ou d'un serpent possédant une mâchoire de mammifères avec les mêmes osselets de l'oreille moyenne, pour réfuter l'évolution. Mais bien sûr cela ne s'observe pas et cela sans même mentionner les preuves génétiques. Mais justement chaque nouvelle découverte faite en paléontologie ou en génétique, ne font que confirmer et donc s'inscrire dans la biologie de l'évolution, qui elle seule est à même de rendre compte de toutes ces observations. Dès lors on reste bien évidemment ouvert à toute possibilité mais il serait complètement absurde de considérer la biologie de l'évolution comme étant une simple hypothèse sans fondements solides au regards de la montagne de faits confirmant celle-ci.

Modifié en dernier par Leb le 08 janv.25, 03:48, modifié 1 fois.

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 08 janv.25, 03:08Les théories scientifiques sont valides jusqu'à leurs invalidations (sans qu'il y ait une certitude qu'elles puissent être invalidées) mais elles ne sont pas fondées pour autant sur de la croyance ou de l'incroyance mais des faits ou des éléments de preuve.topic a écrit :La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Exemple les théories raciales sont une théorie scientifique invalidée par la génétique moderne mais cela n'élimine pas qu'il existe différents types de phénotypes humains permettant d'identifier des groupes de population ayant des caractéristiques morphologiques observables communes et différentes par rapport à d'autres groupes.

- spin

- [ Croyances ] Panthéisme

- [ Croyances ] Panthéisme

- Messages : 8154

- Enregistré le : 07 nov.07, 04:01

- Localisation : France, sud-est

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 08 janv.25, 03:45Autant que je sache, cette idée d'évolution "graduelle", "natura non fecit saltum" est la seule idée vraiment originale de Charles Darwin. On ne l'avait pas attendu pour voir dans l'évolution l'explication fondamentale de la diversité du vivant (Carl von Linné et Georges de Buffon avait classifié le vivant un siècle avant et constaté que le résultat ressemble irrésistiblement à un gigantesque arbre généalogique, mais ils ne pouvaient se permettre de contester la Création biblique). On ne l'avait pas attendu non plus pour l'idée de sélection comme moteur de l'évolution, puisqu'on connaissait la sélection artificielle.Leb a écrit : 08 janv.25, 02:59 De plus face à cette inconstance les chercheurs étaient initialement dépourvus du moindre intermédiaire structural dans le registre fossile pour justifier leur scénario évolutif. Scénario évolutif se basant apparemment uniquement sur la préconception d'une évolution graduelle telle que l'avait théorisé Charles Robert Darwin.

Or, ce côté forcément "graduel", imperceptible d'une génération à l'autre, est de plus en plus souvent remis en cause sur des cas concrets. Néanmoins ça résiste. Ca a donné par exemple, il y a un bon quart de siècle, l'"affaire Dambricourt-Malassé". https://bouquinsblog.blog4ever.com/la-l ... ambricourt

De quel droit refuserions-nous de faire usage du plus grand don de Dieu ? N'est-ce pas un formidable blasphème que de croire contre la raison ? (Vivekananda)

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 08 janv.25, 09:06L'évolution est graduelle à grande échelle mais elle peut-être parfois étonnamment rapide à plus petit échelle suite à des événements particuliers. J'avais par exemple mentionné le cas d'école que sont les souris des îles Madères. Alors vient ensuite la fameuse théorie dite des équilibres ponctuées, théorie qui selon beaucoup de chercheurs s'est avéré en partie vraie et en partie fausse. Mais souvent les créationnistes citent Stephen Jay Gould, un des coauteurs de cette théorie, comme étant un des chercheurs faisant l'aveu de l'absence de formes transitionnelles dans le registre fossile. Ce qui est bien évidemment faux de la plume de Stephen Jay Gould lui-même.spin a écrit : 08 janv.25, 03:45 Autant que je sache, cette idée d'évolution "graduelle", "natura non fecit saltum" est la seule idée vraiment originale de Charles Darwin. On ne l'avait pas attendu pour voir dans l'évolution l'explication fondamentale de la diversité du vivant (Carl von Linné et Georges de Buffon avait classifié le vivant un siècle avant et constaté que le résultat ressemble irrésistiblement à un gigantesque arbre généalogique, mais ils ne pouvaient se permettre de contester la Création biblique). On ne l'avait pas attendu non plus pour l'idée de sélection comme moteur de l'évolution, puisqu'on connaissait la sélection artificielle.

Or, ce côté forcément "graduel", imperceptible d'une génération à l'autre, est de plus en plus souvent remis en cause sur des cas concrets. Néanmoins ça résiste. Ca a donné par exemple, il y a un bon quart de siècle, l'"affaire Dambricourt-Malassé". https://bouquinsblog.blog4ever.com/la-l ... ambricourt

«On constate souvent des transitions chez les fossiles. [...] Quelle meilleure forme de transition pourrions-nous espérer trouver que l'hominidé le plus ancien, Australopithecus afarensis, avec son palais simien, sa position debout humaine et sa capacité crânienne plus grande que celle d'un singe de même gabarit mais de mille bons centimètres cube inférieure à la nôtre? Si Dieu a créé chacune de la demi-douzaine d'espèces d'hominidés découvertes dans les roches anciennes, pourquoi les a-t-il créés selon une séquence temporelle ininterrompue de traits progressivement plus modernes, une capacité crânienne croissante, un visage et des dents plus petits, un corps plus développé? L'a-t-il fait pour imiter l'évolution et mettre ainsi notre foi à l'épreuve? Devant ces faits de l'évolution et la faillite philosophique de leur position, les créationnistes comptent sur la déformation et les insinuations pour étayer des affirmations de pure rhétorique. Je semble peut-être mordant ou amer - et je le suis - car je suis devenu une des cibles principales de ce genre de procédés. Je me range personnellement parmi les évolutionnistes qui soutiennent que le rythme du changement évolutif est saccadé, et non pas uniformément graduel. [...] Pour moi et mon collègue Niles Eldredge, une tendance évolutive ressemble plus à la grimpée d'une volée de marches qu'à la montée continue d'un plan incliné.Puisque nous avons proposé les équilibres ponctués pour expliquer les tendances évolutives, il est irritant d'être sans cesse cité par les créationnistes - à dessein ou par stupidité, je l'ignore - comme affirmant que les fossiles ne comportent pas de formes de transition. Celles-ci manquent habituellement au niveau des espèces, mais elles abondent entre groupes plus vastes.» Stephen Jay Gould (1983), Quand les poules auront des dents, éditions Fayard, 1984

Mais soyons clairs, lorsqu'on traite de biologie de l'évolution, on traite de science, là où les croyants sont plus intéressé à des discours sur les valeurs. Or il est vrai qu'avec une personnalité comme Richard Dawkins par exemple, certains peuvent vite penser qu'admettre la réalité de l'évolution, revient à renier toute croyance religieuse. Or comme l'avait dit Stephen Jay Gould, Science et Religions, sont deux magistères différents qui n'ont pas forcément vocation à s'opposer à partir du moment qu'ils évitent de déborder l'un sur l'autre. Aussi comme branche d'olivier tendu à tous les croyants du présent forum, laissez-moi vous présenter un sympathique biologiste nommé Clint et ayant sa chaine youtube nommée «Clint’s Reptiles». Pourquoi le mentionner lui? Car en bon biologiste il adhère et aussi explique divers aspects de la biologie de l'évolution. Mais c'est également un chrétien assumé. Bref pas un athée du tout. Bref on peut admettre les connaissances acquises en biologie de l'évolution tout en étant croyant.

- spin

- [ Croyances ] Panthéisme

- [ Croyances ] Panthéisme

- Messages : 8154

- Enregistré le : 07 nov.07, 04:01

- Localisation : France, sud-est

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 08 janv.25, 10:34Autant que je sache (j'essaie d'avoir confirmation), les différentes races de chiens basset sont polyphylétiques (n'ont pas d'ancêtre commun basset) mais sont apparues à chaque d'un seul coup dans une même meute voire une même portée de chiens de chasse à pattes normales, que l'éleveur a jugé bon de faire se reproduire entre eux.Leb a écrit : 08 janv.25, 09:06 L'évolution est graduelle à grande échelle mais elle peut-être parfois étonnamment rapide à plus petit échelle suite à des événements particuliers.

Hypothèse personnelle que je cherche à "vendre", pourquoi les fouines, belettes, loutres et autres mustélidés à pattes courtes, qui présentent les mêmes proportions que ces chiens, ne seraient pas le résultat d'une seule mutation parmi des caniformes à pattes normales ? On pourrait alors avoir une spéciation en une seule génération, puisque l'interfécondité entre pattes longues et pattes courtes est problématique (et c'est, en gros, l'interfécondité spontanée dans la nature qui définit l'espèce). Par ailleurs ils ne pourraient plus traquer les mêmes proies que leurs parents mais pourraient en atteindre d'autres inaccessibles à ces mêmes parents, sous les taillis ou dans les terriers.

De quel droit refuserions-nous de faire usage du plus grand don de Dieu ? N'est-ce pas un formidable blasphème que de croire contre la raison ? (Vivekananda)

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 08 janv.25, 23:41Alors une spéciation c'est uniquement lorsque la production d'une descendance fertile n'est plus possible. Une spéciation en une génération est possible dans certains cas, notamment de réarrangement du caryotype chez certaines plantes. Mais il est vrai qu'on pourrait également parler de barrière reproductrice, donc d'une spéciation (même si partielle) lorsque les différences de tailles empêchent la tenu de la reproduction sexuée. Ensuite le caractère polyphylétiques des bassets, mais aussi donc des mutations menant à cette morphologie allongée et court sur patte ne nous informe pas en soit sur l'origine génétique de la morphologie typique des Mustélidés. Il faudrait directement étudier les caractères génétiques expliquant les caractéristiques morphologiques communes de ce clade, mais clairement cela doit être le fait de plus d'un seul gène.spin a écrit : 08 janv.25, 10:34 Autant que je sache (j'essaie d'avoir confirmation), les différentes races de chiens basset sont polyphylétiques (n'ont pas d'ancêtre commun basset) mais sont apparues à chaque d'un seul coup dans une même meute voire une même portée de chiens de chasse à pattes normales, que l'éleveur a jugé bon de faire se reproduire entre eux.

Hypothèse personnelle que je cherche à "vendre", pourquoi les fouines, belettes, loutres et autres mustélidés à pattes courtes, qui présentent les mêmes proportions que ces chiens, ne seraient pas le résultat d'une seule mutation parmi des caniformes à pattes normales ? On pourrait alors avoir une spéciation en une seule génération, puisque l'interfécondité entre pattes longues et pattes courtes est problématique (et c'est, en gros, l'interfécondité spontanée dans la nature qui définit l'espèce). Par ailleurs ils ne pourraient plus traquer les mêmes proies que leurs parents mais pourraient en atteindre d'autres inaccessibles à ces mêmes parents, sous les taillis ou dans les terriers.

- spin

- [ Croyances ] Panthéisme

- [ Croyances ] Panthéisme

- Messages : 8154

- Enregistré le : 07 nov.07, 04:01

- Localisation : France, sud-est

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 09 janv.25, 00:38Pardon, d'après ce qu'on m'a appris (sur le tas), ça c'est le genre. Pour l'espèce il doit y avoir interfécondité spontanée dans la nature (et bien sûr descendance féconde).Leb a écrit : 08 janv.25, 23:41 Alors une spéciation c'est uniquement lorsque la production d'une descendance fertile n'est plus possible.

A mon humble avis c'est prématuré de le dire, parce qu'une variation singulière peut avoir des répercussions en cascade. On ne sait même pas, à la limite, si l'hérédité dépend exclusivement des gènes.Leb a écrit : 08 janv.25, 23:41Il faudrait directement étudier les caractères génétiques expliquant les caractéristiques morphologiques communes de ce clade, mais clairement cela doit être le fait de plus d'un seul gène.

De quel droit refuserions-nous de faire usage du plus grand don de Dieu ? N'est-ce pas un formidable blasphème que de croire contre la raison ? (Vivekananda)

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 09 janv.25, 06:03Je pense que nous nous sommes emmêlé les pinceaux dans notre communication, car je ne comprends pas ta présente objection, sincèrement. Alors dans le doute je résume pour que nous demeurerions à la même page.spin a écrit : 09 janv.25, 00:38 Pardon, d'après ce qu'on m'a appris (sur le tas), ça c'est le genre. Pour l'espèce il doit y avoir interfécondité spontanée dans la nature (et bien sûr descendance féconde).

- Espèce => Population(s) dont les membres sont interféconds.

- Genre => Nomenclature supérieure à celle de l'espèce, par exemple le genre Felis, comprenant plusieurs espèces de chats.

Bref sans surprise dans un monde du vivant en constante évolution, les barrières entre espèces sont pour le moins fluctuantes elles aussi.

Alors oui une variation singulière peuvent avoir des répercussions en cascade. Concernant l'hérédité qui ne dépendrai pas forcément des gènes il faut voir de quoi on parle, bon il y a le classique cas de l'épigénétique mais peut-être penses-tu à autre chose.spin a écrit : 09 janv.25, 00:38A mon humble avis c'est prématuré de le dire, parce qu'une variation singulière peut avoir des répercussions en cascade. On ne sait même pas, à la limite, si l'hérédité dépend exclusivement des gènes.

Modifié en dernier par Leb le 09 janv.25, 23:14, modifié 3 fois.

- spin

- [ Croyances ] Panthéisme

- [ Croyances ] Panthéisme

- Messages : 8154

- Enregistré le : 07 nov.07, 04:01

- Localisation : France, sud-est

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 09 janv.25, 06:46Je ne fais que répéter ce que j'ai appris en passant d'un docteur ès sciences zoologiques. Peut-être que ce n'est plus d'actualité ? Même espèce : interfécondité spontanée possible dans la nature, même genre : interfécondité possible mais avec un coup de pouce extérieur.Leb a écrit : 09 janv.25, 06:03 Je pense que nous nous sommes emmêlé les pinceaux dans notre communication, car je ne comprends pas ta présente objection, sincèrement. Alors dans le doute je résume pour que nous demeurerions à la même page.

Après, il est vrai que A peut être interfécond avec B, B avec C, mais pas A avec C. Nombreux exemples chez les oiseaux. La notion même d'espèce était fixiste à l'origine.

De quel droit refuserions-nous de faire usage du plus grand don de Dieu ? N'est-ce pas un formidable blasphème que de croire contre la raison ? (Vivekananda)

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

https://daruc.fr/

https://bouquinsblog.blog4ever.com

Re: La science n'est pas une quête de certitudes absolues

Ecrit le 09 janv.25, 23:17Tu as tout compris, la notion d'espèce était fixiste mais les espèces évoluant en permanence, cette notion a vite fait de montrer ses limites au fur et à mesure que l'on étudiait les diverses populations d'être vivants.spin a écrit : 09 janv.25, 06:46 Je ne fais que répéter ce que j'ai appris en passant d'un docteur ès sciences zoologiques. Peut-être que ce n'est plus d'actualité ? Même espèce : interfécondité spontanée possible dans la nature, même genre : interfécondité possible mais avec un coup de pouce extérieur. Après, il est vrai que A peut être interfécond avec B, B avec C, mais pas A avec C. Nombreux exemples chez les oiseaux. La notion même d'espèce était fixiste à l'origine.

-

- Sujets similaires

- Réponses

- Vues

- Dernier message

-

- 379 Réponses

- 23454 Vues

-

Dernier message par gzabirji

-

- 74 Réponses

- 11757 Vues

-

Dernier message par Sibbekaï Houshatite

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Oiseau du paradis et 4 invités